| 天孫降臨の夢 藤原不比等のプロジェクト (NHKブックス) |

| 大山誠一/著(日本放送出版協会)2009/11/30 |

| 2013/4/9 |

今回のテーマは、誰が何の目的で「聖徳太子」という虚像を作り出したのかを解明することにあります。結論から言うと、それは藤原不比等であり、今なお日本は藤原不比等が作り出した「天皇制」という呪縛から抜け出せないでいるというのが、著者の持論です。

著者は、日本書紀にこだわる理由を次のように説明しています(277~278ページ)。この説明からは、「天皇制とは何か」「天皇神話はどのように誕生したのか」を探る(あるいは神格性の否定)のが本書の目的ではないかと推測されます。なお、「藤原ダイナスティ」については、こちら(『埋もれた巨像』上山春平|松岡正剛の千夜千冊)に論評があります。

| ……福沢は、天皇の中立的かつ文化的役割を期待しており、そもそも権威には懐疑的だったのである。 これが、明治憲法以前の良識であったと思う。常識であったかは難しい。しかし、歴史学者は良識をもつべきである。…… これに対し、明治憲法と教育勅語が流布し、国民が皇国史観に洗脳されてくると、そのお先棒を担ぐ学問が生まれる。天皇を現人神とする神話を正当化し、その根拠をもっともらしく論ずる学問である。…… ……折口信夫などは妄想たくましく天皇の宗教性を強調する。まったく無駄な学問である。…… ここで重要なのは、天皇がいつから現人神になったのかを見極めることではないか。それは、本書で詳しく論じた通り、『古事記』と『日本書紀』の神話によってである。『記紀』神話ができる以前は天皇は神ではなかった。『記紀』の神話、つまり高天原・天孫降臨・万世一系の神話は、日本人が古くから伝えてきた伝承ではない。七世紀末から八世紀にかけて藤原不比等が作ったものである。天皇を利用するためである。その結果成立した権力を、上山春平氏は藤原ダイナスティとよんだ。私もそれに賛成だが、少し違う。藤原氏は、厳密には皇室を利用しているのではない。皇室を藤原氏の一部に取り込んでいるのである。皇室は、藤原氏の一部としてしか存在しない。そういうシステムが世上言う天皇制なのである。何しろ、『日本書紀』の本文では、「皇祖」は藤原不比等なのだから。 |

| 第Ⅰ部 『日本書紀』の構想 第1章 <聖徳太子>の誕生 第2章 『日本書紀』の虚構 第3章 実在した蘇我王朝 第4章 王朝の諸問題 第Ⅱ部 天孫降臨の夢 第1章 <天皇制>成立への道 第2章 藤原不比等のプロジェクト 第3章 天孫降臨神話の成立 終章 天皇制をめぐって |

「第1章 <聖徳太子>の誕生」では、史料を詳細に検証して、聖徳太子は架空の人物であるという持論の立証を試みています。

まず、憲法十七条の用語や概念が後世のものであるという津田左右吉の学説を紹介し、憲法十七条そのものが奈良時代に作られたものであると主張します。

次に、法隆寺の薬師像・釈迦像の銘文等を検証します。これらの銘文に天皇の称号が用いられている点について、天皇号は持統三年(689年)の飛鳥浄御原令において正式に採用されたものであることを指摘しています。ただ、天皇号が推古朝に使用されていたとする説は、これらの銘文を根拠としているのですから、その説の論者にとっては、そのことは、これらの史料価値を否定する論拠とはならないでしょう。

また、聖徳太子の著作と言われている三経義疏が中国からの輸入品であったと指摘します。そのほかの史料についても、原文を引用して詳細に論じていますが、かなり専門的な議論なので、素人の私には、その当否は判断できません。

以上のように史料を検証した上で、聖徳太子は実在の人物ではなく、儒仏道の聖人として、後世に創作されたと結論付けています。

「第2章 『日本書紀』の虚構」では、まず、日本書紀の仏教伝来記事は虚構であると指摘します。その根拠として、吉田 一彦「古代仏教をよみなおす」、北條勝貴「祟・病・仏神」…王権と信仰の古代史の学説を紹介して、日本書紀の記事が中国文献の内容と酷似しており、そっくり借用したと思われることをあげています。

また、隋書によれば608年に国使として日本に遣わされた裴世清が会った倭王は男性とされているが、日本書紀によれば当時の天皇は女帝である推古天皇とされていることに触れ、その倭王こそは蘇我馬子であったという大胆な説を提唱しています。

「第3章 実在した蘇我王朝」では、「倭王=蘇我馬子」説と関連して、推古、用明、崇峻は大王(おおきみ)ではなかったという、これまた大胆な説を提唱しています。

その根拠として、和風諡号と系譜の問題をあげて詳細に検証していますが、かなり専門的な議論なので、素人の私には、その当否は判断できません。

推古、用明、崇峻が大王ではなかったとするならば、誰が大王だったのか。この点について著者は、蘇我馬子こそが大王であったという、さらに大胆な説を提唱しています。

「第4章 王朝の諸問題」では、ヤマト王権の構造について、平野に恵まれ人口も多かった東国を支配した(纏向の)ヤマト王権と、交易ルートを押さえ朝鮮半島からの先進文化を入手できた(大和盆地西南部の)葛城氏を2本の柱としていたと説明します。

しかし、5世紀後半の国際・国内情勢の変化により、それぞれの支配力が弱体化し、ヤマト王権は崩壊し、近江・越前・美濃・尾張を基盤とした継体新王朝に引き継がれたとします。著者はこの新王朝を大和王権と呼んでいます。大和王権では、東国を支配した息長(おきなが)系王族と、葛城氏に代わり外交を掌握した蘇我氏が2本の柱となったとします。

ところで、蘇我馬子が大王であったとして、その跡を継ぐのは誰でしょうか。それは、日本書紀にあるように舒明であったと、著者は言います。蘇我系と息長系は、協力・補完関係にあったからそう考えてもおかしくないということです。

しかし、舒明の跡を継いだのは、蘇我蝦夷・入鹿であったとし、皇極であったとする日本書紀の記述は曲筆だと否定します。推古・聖徳太子のセットが創作であったから、同じく女帝・皇太子の関係にあった皇極・中大兄のセットも創作であったに違いないというのですが、初めに結論ありきという感じがしないでもありません。

著者も、(聖徳太子のモデルとなった)厩戸王の存在そのものは否定していません。蘇我系の王族であったとし、斑鳩宮や斑鳩寺(法隆寺)の存在も認めています。したがって、聖徳太子虚構説というのは、厩戸王をモデルに聖徳太子という別人格が作り上げられたという趣旨であろうと思われます。しかし、聖徳太子は実在したと考えるにしても、日本書紀の編者が誇張や脚色を加えた可能性は否定できないでしょうから、両者にはさほど大きな違いはないとも言えるでしょう。

ただし、「誇張や脚色」は一定の目的を持って行われたというのが、著者の虚構説の特徴であり、狙いとするところでもあります。では、どのような目的があったというのか。それが、第Ⅱ部で明らかとされます。

「第1章 <天皇制>成立への道」では、日本の天皇制の特殊性について、次のように説明しています。

中国と異なり、征服王朝でなかった日本の場合は、合議を前提とし天皇は専制君主とはなり得なかった。国政は太政官により行われ、天皇には太政官を任命する人事権のみが残された。そして、その人事権を左右できるのは、天皇を擁立し娘を後宮に入れた人物、日本書紀編纂の時代では藤原不比等であった。そして、藤原不比等が利用する天皇には、十分の権威が備わっていなければならない。そのために、天皇の神格化が必要であった。

「第2章 藤原不比等のプロジェクト」では、上山春平の藤原ダイナスティ(「神々の体系―深層文化の試掘」、「埋もれた巨像―国家論の試み」)を紹介し、その成立の第1歩として、持統と藤原不比等の関係を説明しています。

持統の息子の草壁皇子の宮の舎人となった不比等は、持統と協力して草壁の即位を計画します。しかし、草壁は若くして亡くなってしまうため、計画は草壁の遺児軽皇子(かるのみこ)の即位に切り替えられます。しかし、軽皇子は当時7歳であったため、つなぎとして持統が即位します。そして、15歳になった軽皇子は即位し文武となる。このとき、持統を高天原の支配者の天照大神になぞらえ、高天原神話の原型が出来上がったといいます。

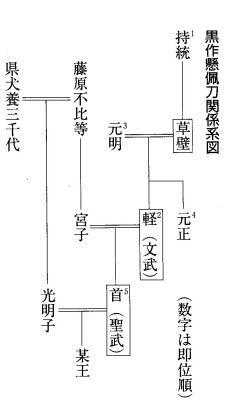

文武と不比等の娘の間に首皇子(おびとのみこ)が生まれ、将来の即位が期待されるようになります。しかし、まもなく持統が没し、文武も亡くなり、その母(草壁の妻)が元明として即位します。そして、元明に続いてその長女が元正として即位し、その後、首皇子が聖武として即位します。それぞれの関係を系譜で示すと次のようになります(218ページ)。

「第3章 天孫降臨神話の成立」では、天皇制を権威付けるための、「聖徳太子」と「天皇神話」のうち、後者の成立の過程が詳細に検証されています。

日本書紀の天孫降臨神話は、本文のほかに8つの異説があり、それぞれ登場人物や場所などが微妙に異なり、極めて複雑ですが、それは擁立計画の対象が、草壁、軽、首と次々に変更されたため、それを正当付ける神話の構成も次のように変更されたためだと説明します(258ページ)。

以上がこの本の概要です。日本書紀の「聖徳太子」と「天皇神話」は天皇制を権威付けるという目的をもって、藤原不比等の指導により創作されたものであるいうのが、結論であると思われます。ただ、その結論から出発して、「聖徳太子」を強引に全否定しているという印象は否めません。むしろ、ヤマト王権の構造についての考察の方に強く興味を惹かれました。