| �V���[�Y<�{�Ɠ��{�j> 1 �w���{���I�x�̎��� (�W�p�АV��) |

| �@�g�c��F/���i�W�p�АV���j2016/11/17 |

| �@2019/8/2 |

| ��1�́@���ЂƂ��Ắw���{���I�x ��2�́@�w���{���I�x�̌��_�b�Ɨ��j ��3�́@�w���{���I�x�����̕��� ��4�́@�V�c���x�̐��� ��5�́@�ߋ��̎x�z ��6�́@�����̗��j�A�����̐킢 ��7�́@�u���j�v�Ɓu�����j�v�E�u�����j�v ��8�́@�w�����{�I�x�ւ̊��ҁA���_�ƈ��g ��9�́@�w���{���I�x�̍ĉ��߂ƋU�� ��10�́@�w��㋌���{�I�x�Ɓw�Î��L�x ��11�́@�^�̐������q�`���߂��鑈�� ��12�́@�w���{��ًL�x�\�\�����Ƃ������ۊ �I�́@�w���{���I�x�̎������z���ā@ |

�u�_�b�͕Ҏ[�҂����ɂ���đn��ꂽ���̂ł���v

�@�u��3�́w���{���I�x�����̕��݁v�ł́A��\�I���j�w�҂Ƃ��ĒÓc���E�g�i1873�`1961�j�����グ�Ă��܂��B�Óc�́A���{���I�ƌÎ��L�ɂ��āA�����I�E���ؓI�ȉ�͂������j���]�����s���A1920�`30�N��Ɏ��X�ƌ������ʂ\���܂����B1939�N�ɁA������Óc�������N����A�Óc�̌����͕s�h�߂ɂ�����ƍ�������A�Óc�͑���c��w�����̐E�������A�{�͔��֏����Ƃ���A�o�Ŗ@�ᔽ�ŗL�ߔ����i����3�����A���s�P�\2�N�j���܂����B�Óc�̌����͐��č\�����ꊧ�s����Ă��܂��B

�@���҂́A�Óc�̌��_�����̂悤�ɏЉ�Ă��܂��i47�y�[�W�j�B

| �@�܂��A�_�b�͈ꕔ�ɖ��Ԑ��b���܂ނƂ͂����A���̑啔���͍c���ɂ�铝�������Љ����邽�߂ɐl�דI�ɑn��A�\�����ꂽ���̂ŁA���Ƃ��Ɛl�X�Ɍ��p����Ă����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ҏ[�҂����ɂ���đn��ꂽ���̂ł���B �@���ɁA�_���V�c���璇���V�c�ɂ�����L�ڂ́A���j�I�������L�^�������̂Ƃ͔F�߂邱�Ƃ��ł����A�����̕������������삨��я������̎v�z��\���������̂ƌ���ׂ��ł���B�܂��A���_�V�c���玝���V�c�ɂ�����L�ڂ́A�V���V�c�E�����V�c�̕����͎��^�̐��i������A�L�^�̏W���ƔF�߂邱�Ƃ��ł��邪�A����ȊO�̕����͗��j�I�����Ƃ͔F�߂��Ȃ����̂������A��͂肱�̏������Ҏ[���ꂽ����̎v�z��\�������j���Ƃ��ĂƂ炦��ׂ��ł���Ƃ����B �@�Óc�́A���̏����������̋L�^�Ƃ��ēǂނ̂͌��ł���Ƃ��A�����ł͂Ȃ��A���̏��������ꂽ����A���Ȃ킿�����I���`�����I���߂̎���̎v�z��\�������v�z�j�̕����Ƃ��ēǂނׂ��ł���A�����lj�����Ȃ�ɂ߂ĉ��l�̍��������ł���Ƙ_�����B���͂��̗����͑Ó��Ȃ��̂��ƕ]�����Ă���B�@ |

�@�ߔN�̐������q�����ɂ��āA���҂́A��R����̐������q���\�_�i�u�������q�v�̒a���A�������q�̐^���j���Љ�Ă��܂��B��R���ł́A�X�ˉ��i���܂�Ƃ݂̂��j�Ɋւ��ė��j�I�����ƔF��ł���̂́A�@�p���̎q�ł��邱�ƁA�A�������X�˂ł��邱�ƁA�B�����{�ɏZ�ݔ������i�@�����j�������ƁA��3�_�����ŁA����ȊO�̎��Ղ͂��ׂČ㐢�̑n��ƌ���ׂ��ł���A�������q�͒����̗��z�I�Ȑ��V�g���A���O���̐��l�Ƃ��đ��`���ꂽ�A�Ƃ������Ƃł��i53�`54�y�[�W�j�B

| �@�Ȃ��{���o�Ō�̘b�ł����A�����Ȋw�Ȃ́A2017�N2���A���w�Z���ȏ��ŁA�������q�́u�������q�i�X�ˉ��j�v�A���w�Z���ȏ��ł́u�X�ˉ��i�������q�j�v�Ƃ���Ă������܂������A���ǂ́u�������q�v�ɓ��ꂷ�邱�ƂŌ������܂����i�w���v�̂Ɂu�����v�����c�ǂ��l����悢�H�j�B�ێ�h����̔��������������悤�ł��i �����w���v�̂Łu�������q�v�����ց@���ȏȉ���āA�u�X�ˉ��v�\�L�Ő��k�������@�u�����v�������A�u�X�ˉ��i�������q�j�v�@���ȏ��L�q�߂��荑��_�j�B�@ |

���ЁE���T����R�s�[�y�[�X�g

�@���҂́A���{���I�ɂ��āA(�A)�o�T�_�A(�C)�I�N�_�A(�E)�敪�_�A�̎O�̊p�x���炱��܂Ō������ςݏd�˂��Ă����Əq�ׂĂ��܂��B

�@�o�T�_�ɂ��ẮA���̂悤�ɐ������Ă��܂��i55�`56�y�[�W�j�B����ɃR�s�[�y�[�X�g���܂������킯�ł����A�]�ˎ���̊w�҂͂��̂��ƂɋC�Â��Ă����Ƃ������Ƃł��B

|

�@�o�T�_�Ƃ́w���{���I�x�̕Ҏ[�ҁi���M�ҁj�������ǂ̂悤�ȏ������Q�ƁA���p���������𖾂��錤���ŁA��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�]�ˎ���̒J��m���A�͑��G���A�͑��v���ȗ��̌����̒~�ς�����A�ߑ�ł͏������V�̌������悭�m���Ă���m�������V�@���Z��`�܁n�B�w���{���I�x�ɂ́A�w�j�L�x�w�����x�Ƃ����������̏����i���Ёj��A���邢�͕��T�E�����̕��͂��ؗp���ĕ�������Ă���Ƃ��낪��������A����𖾂炩�ɂ���̂����̏o�T�����ł���B �@�����A���Ђ╧�T�E��������́u���p�v�ƌ����Ă��A�w���{���I�x�̏ꍇ�A�����L���Ĉ��p������̂ł͂Ȃ��A�f�薳���Ɉ��p���Ȃ���Ă���B�u�����H�v�Ƃ��Ĉ��p���Ȃ����̂ł͂Ȃ��A��ǂł͋C�����Ȃ��悤�ɁA�����Ɩ��f���p���Ȃ����̂ł���B�������A����͕��͂̃��g���b�N�i�C���j�Ƃ��ėp������݂̂Ȃ炸�A�L���̖{�̎��̂���s���镶���̕��͂̎ؗp�A���邢�͕ό`�]�p�ł���ꍇ�����Ȃ��炸����B�����Ȃ�ƁA���̋L���͗��j�I������`������̂Ƃ݂͂Ȃ����A��s�����̕��͂����H���đn�삳�ꂽ���̂Ƃ������ƂɂȂ�B�킩��₷������������Ȃ�A�w���{���I�x�̕��͂̂��ƕ��T�������̏o�T�����Ƃ������ƂɂȂ�B�@ |

|

�@�w���{���I�x�ɂ́A�܂��A�N��̖�����s����������A�]�ˎ���̊w�҂����łɖ��ɂ��Ă����B�w���{���I�x�̎��Ԃ��A�ǂ̂悤�ȔN��ςɊ�Â��Đݒ肳��Ă���̂��𖾂炩�ɂ���̂��I�N�_�ł���B�c�c �@��������̊w�ғ߉ϒʐ��i�Ȃ��݂���A�ꔪ�܈�`���Z���j�́A�O�P���s����]�ˎ���ɂ�����c�_���ӂ܂��āA�w���{���I�x�̐_���I���́A�Z�\�N���ꌳ�A��\�ꌳ������Ƃ��闝���Ɋ�Â��Đl�דI�ɐݒ肳�ꂽ���̂ł���A���Ë�N�i�Z�Z��A�h�сj���N�_�ɂ����������i�ڂ��j���Ȃ킿���Z�Z�N�O�ɂ����̂ڂ����N��_���n�Ƃ̑�v���̔N���ƒ�߂����̂ł���Ƙ_�����B���̐��͑傢�ɒ��ڂ���A���܂��܂ȋc�_�������N�������B�o�ŊE�����̋c�_�ɒ��ڂ��A���܂��܂ȓ��W��g��ŁA�_�����㉟�������B�_���I�����ǂ��������邩���߂����ẮA���̌�A��������Z�Z�N�Ƃ��邩�A��O��Z�N�Ƃ��邩���͂��߂Ƃ��ď��X�̗�������Ă���A���������ɂ͂������Ă��Ȃ��B�@ |

|

�@�w���{���I�x�S�O�\���ɂ́A�܂��A�����Ƃɗp��A�p���A���̂Ȃǂ̈Ⴂ��������B�����ɒ��ڂ��āA���X�̃O���[�s���N���s�Ȃ��ăO���[�v���Ƃ̓��F�𖾂炩�ɂ��A�����̑O��W��A�Ҏ[�ҁi���M�ҁj�̈Ⴂ���l������̂��敪�_�ł���B �@���̋敪�_����̃A�v���[�`�����������̒~�ς�����B�X���B�̐����ɂ��Ȃ�A�w���{���I�x�����̌��������p����ہA���ɂ���āu�ꏑ�H�v�u��{�]�v�u��]�v�u���]�v�ȂǂƂ����悤�ɕ\���ɈႢ�������邱�Ƃ����ڂ���A�܂������ƂɎg�p���▜�t�����i���������j�̗p���ɈႢ�������A����ɂ͊����Ƃɕ��������������菭�Ȃ������肵�A�����ƂɌ�@�ɑ傫�ȍ��ق������邱�Ƃ��w�E����Ă����B�����āA�����Ɋ�Â��Ċe���̃O���[�s���O���Ȃ���Ă����B�@ |

�u�V�c���́A��������n�܂����v

�@�u��4�́@�V�c���x�̐����v�ŁA���҂́A���{�́u�V�c�v���́A�V���̓r������ł͂Ȃ��A��������J�n���ꂽ�\���������Ɛ��肵�Ă��܂��i67�y�[�W�j�B

�@��ʌ��s�c�s�̈�R�Õ�����o�y�����S���ɂ́u�l�����x�b�i���J�^�P���j�剤�v�Ɓu�h��N��471�N�Ɛ���v�̋L�ڂ����邱�Ƃ���A���{�ł�5���I�㔼�ɌN�傪�u�剤�v�̏̍��𖼏���Ă������Ƃ��������Ă��܂��i64�y�[�W�j�B

�@����A�����́w�������i���Ƃ�����j�x���@�{�I�㌳���N�i674�j8�����Ɂu�c��A�V�c�Ə̂��A�c�@�A�V�@�Ə̂��v�Ƃ̋L�ڂ�����A�V���̔�ɂ́u���@�V�c���v�̌ꂪ�����܂��B�܂�A���̍��@���u�V�c�v����p���A���ꂪ�V�����o�R���āA���{�ɓ`��������̂Ƃ̘_�����Ă��܂��B�܂��A���������̔r��Ղ��猩������7���I���̖؊ȂɁu�V�c�v�ƋL����Ă��܂����B

�@�V����673�N�ɑ��ʂ��A������690�N�ɑ��ʂ��Ă��܂�����A�u�V�c�v���́A�V���̓r�����炠�邢�́A�����̓�������̗p���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B���҂��A��������J�n���ꂽ�Ɛ��肷�闝�R�����̂悤�ɐ������Ă��܂��i67�y�[�W�j�B

| �@���́A���{�́u�V�c�v���́A�y�A�ɂȂ�̍����u�V�@�v�ɂȂ��Ă��炸�A���߂Ɂu�V�c�E�V�@�v�ƂȂ炸�A���Ƃ��u�c��E�c�@�v�̃y�A�ł��Ȃ��A�u�V�c�E�c�@�v�Ƃ����Ɠ��̃y�A�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������B����́A�̍��������Ɂu�V�@�v�ɂ�����l�������݂����A���Ԃ̌o�߂̂̂��ɂ��炽�߂āu�c�@�v�̏̍��������E�̗p�����悤�ɂȂ������Ƃ��������Ă���B��������A���́A���{�́u�V�c�v���͓V���̓r������ł͂Ȃ��A��������J�n���ꂽ�\���������Ɛ��肵�Ă���B���Ƃ���ƁA���{�́u�V�c�v�͂��̍ŏ������邾�����Ƃ������ƂɂȂ�B |

�u�A�}�e���X�͎����V�c�����f���ɑ��^�v

�@�u��5�́@�ߋ��̎x�z�v�ł́A�u�V���~�Ղ̒i�͐����I�ȑ��ʂ���������A�c�ʂ̐�������c�ʌp���̂���ׂ��p�A�e�����̗��Q�W�Ȃǂ��Z���ɘA�ւ��Ă���v�Ǝw�E���Ă��܂��i82�y�[�W�j�B

�@���҂́A�w���{���I�x�̐_�b�́A�V�c�⎁�������̐��������q�ׂ鐭���I�ȑn�앨�ł���Əq�ׁA���̂悤�ɐ������Ă��܂��i84�`86�y�[�W�j�B

|

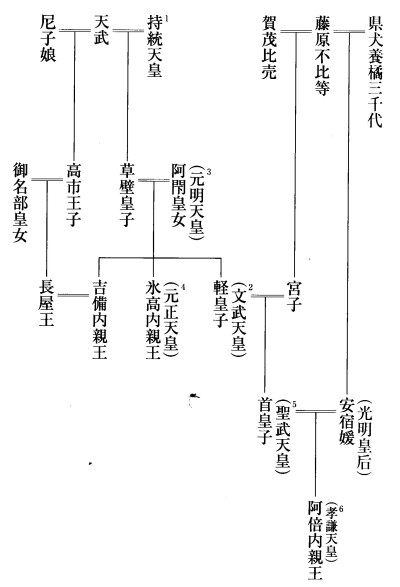

�@�����V�c�́A�v�V���̎���A��l�̊Ԃ̎q�ł��鑐�Ǎc�q�i�������ׂ݂̂��j�̑��ʂ�]�݁A���C�o����|���Ĕނ���p�҂̈ʒu�ɐ������B�������A���Ǎc�q�͑��ʂ��܂����A�������Ă��܂����B���Ǎc�q���c�����q�̌y�c�q�͂܂��c���ł������B�����V�c�͍��x�͑��̌y�c�q����p�҂Ƃ���ׂ��A�ނ̐������܂����B�y�c�q�͐������A���ɘZ�㎵�N�ɑ��ʂ��ēV�c�ƂȂ����B���ꂪ�����V�c�ł���B��O�����q�ׂ��悤�ɁA�_�X�̐��E�̒��S�Ɉʒu����A�}�e���X�͎����V�c�����f���ɁA���̑��Ƃ��Ĉ����������Ȃ킿���{��������j�j�M�͌y�c�q�����f���Ƃ��đ��^���ꂽ���A�������A���̐��ǂɂ͂܂��������������B �@���͂̊��҂̂��ƑҖ]�̑��ʂ��ʂ����������V�c�́A����N�i���Z��j�Ɏ�������V�c����������ƁA�܂��Ȃ��c�_�l�N�i���Z���j�Ɏ������Ă��܂����B�݈ʂ͏\�N�ԁA�킸����\�܍ł̑����ł������B�����͎q�̎�c�q�i���тƂ݂̂��j���c�����B�c�q�̕�͓����s�䓙�̖��̋{�q�ł������B �@��c�q�̓V�c���ʂ́A�c���ꂽ�����V�c�̈�ƂɂƂ��āA�܂��c���̓����s�䓙�ɂƂ��Ă̔ߊ�ƂȂ����B�����A��c�q�͂܂��c���ł���A���͂̐�����������Ă͂��Ȃ������B�����ŁA�����̕�i���Ǎc�q�̔܁j�̈��y�i���ցj���e�������ʂ��A��c�q�̐������܂��ƂƂ����B���ꂪ�����V�c�ł���B�ޏ��Ǝ�c�q�Ƃ̊W���܂��c��Ƒ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@���́A�w���{���I�x�Ҏ[�̑O���̒i�K�ł́A�A�}�e���X�͎����V�c���A�j�j�M�͌y�c�q�����f���ɑ��^���ꂽ�ƍl���邪�A�����V�c���������A�����V�c�����ʂ������ƁA���Ȃ킿�Ҏ[�̌���ɂȂ�ƁA�A�}�e���X�ɂ͌����V�c���A�j�j�M�ɂ͎�c�q���d�ˍ��킳���悤�ɂȂ��Ă������ƍl���Ă���B���������āA�A�}�e���X�̃��f���͑��Ɏ����V�c�A���Ɍ����V�c���A�j�j�M�̃��f���Ƃ��ẮA���Ɍy�c�q���A���ɂ͎�c�q���肷�ׂ����ƍl����B |

�@���{���I�Ҏ[���̓V�c�̌���N�㏇�ɂ܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B7���I�����납��́A�N�[�f�^�[�i�����̕ρj�A�C�O�i�o�̍��܁i�����]�̐킢�j�A�����i�p�\�̗��j�ƍ����͑傫���������܂��B

�@�V���V�c�́A�����̐��̐�����ڎw���ē��{���I�̕Ҏ[���J�n���܂����A�r���Ŏ������܂��B��p��ڂ��ꂽ���Ǎc�q�͎Ⴍ���Đ����������߁A�����V�c�����ʂ��A���̌y�c�q�i����݂̂��j�̐�����҂��܂��B14�ɂȂ����y�c�q�͕����V�c�Ƃ��đ��ʂ��܂����A10�N��ɐ������܂��B

�@���x�́A�����̕ꂪ�����V�c�Ƃ��đ��ʂ��A���̎�c�q�i���тƂ݂̂��j�̐�����҂��܂��B�����V�c�Ɏ����ŁA���i��c�q�̂��j�������V�c�Ƃ��đ��ʂ��A���l������c�q�Ɉʂ�����A��c�q�������V�c�Ƃ��đ��ʂ��܂��B�����͓��{���I�����̗��N�ɑ��E���Ă���̂ŁA���̐����̑��ʂ����͂��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

�@�����́A�����V�c�ł���A�������c�����Ɉʂ�����̂́A���Ȃ薳�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ŁA���̑O��Ƃ��Đ_�b��������Ƃ����\���͂��肤��悤�Ɏv���܂��B���͂��߂���삯�����Ɠ��{���I�Ҏ[���݂��Ɋ֘A�������āA�����i�s�����Ƃ������Ƃł��傤���B

| 645 | �����̕ρ@ |

| 663 | �����]�̐킢�@ |

| 672 | �p�\�̗��@ |

| 681 | ���{���I�Ҏ[�J�n�@ |

| 686 | �V���V�c�����@ |

| 689 | ���Ǎc�q�i662�`689�j�����@ |

| 690 | �����V�c�i645�`703�j���ʁ@ |

| 697 | �����V�c�i683�`707�j���ʁ@ |

| 703 | �����V�c�����@ |

| 707 | �����V�c�����@ |

| 707 | �����V�c�i661�`721�j���ʁ@ |

| 710 | ���鋞�J�s�@ |

| 715 | �����V�c�i680�`748�j���ʁ@ |

| 720 | ���{���I�����@ |

| 721 | �����V�c�����@ |

| 724 | �����V�c���ʁi701�`756�j�@ |

�u�������q���������{�̕����̕��v

�@�u��11�́@�^�̐������q�`���߂��鑈���v�ł́A�����⎛�@���߂��鏑�������グ�Ă��܂��B

�@���҂ɂ��A�����`���ȗ��̎�e���߂���R���j�́A�u�㐢�ɁA����v�z�E���ꂩ��\�����ꂽ���n��j�b���Ƃ��ׂ����́v�ł���A�ő�̃X�^�[��<�������q>�i�X�ˉ��j�ł���A�u�w���{���I�x�̋L�q�ɏ]���Ȃ�A���{�����̊J�c�͐������q�ł���A�������q���������{�̕����̕��Ƃ������ƂɂȂ�v�Ƃ������Ƃł��i192�`193�y�[�W�j�B

�@�܂�A���{���I�ɂ��A�V�c�ꑰ�͐_�̖���ł������ł͂Ȃ��A�ꑰ�̃X�^�[�������q�͕����̕��ł�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���݂ł́A�������q�Ƃ����Ζ@�������v�������ׂ܂����A����͖����ɂȂ��āA�t�F�m���T�≪�q�V�S���A���p�j�̊ϓ_����@�����̕����⌚�z�������]����������ł����āA�]�ˎ���܂ł́A���ɖ����o��͎̂l�V�����������Ƃ������Ƃł��B�u�w���{���I�x�ł͎l�V�����͐������q�����̎��@�ł���A���������i�O���j�̏ے��I�A���S�I���@���ƋL�q����Ă���v�̂ɑ��A�u�@�����̈����͂͂Ȃ͂���W�ƌ��킴��Ȃ��v�ƒ��҂͏q�ׂĂ��܂��i194�`195�y�[�W�j�B

�@�������q�����Ƃ���鎛�@�Ƃ��ẮA�l�V�����i���s�V������j�A�@�����i�ޗnj�����S�������j�A�L�����i���s�s�E���摾�`�j�A�k���i�ޗnj����s�S���������j���L���ł����A���ꂼ�ꃉ�C�o���W�ɂ���A�������q�̓`�L������q�Ǝ��@�Ƃ̊W���߂����đΗ���������咣���Ă��܂��i195�y�[�W�j�B

�@���Ƃ��A�������q�̐��v�N�ɂ��Ă��A���̏������Η����Ă��܂��i200�y�[�W�j�B

| �����@ | �牮�������i587�j | ���v�N�@ |

| ���{���I�@ | 15�A16�̊ԁ@ | �`621�@ |

| �������q�`��i�l�V�����n�j�@ | 16�@ | 572�`621 |

| ��{�����@������i�@�����n�j | 14�@ | 574�`622�@ |

| ��{�������q�`��荋L�i�L�����n�j | 14�� | 574�`622 |

| ��{�X�˖L�����c���q�`�i�k���n�j | 15�@�@ | 573�`621 |

|

�@�w���{���I�x�ł́A�l�V�����͂͂�����Ɛ������q����A�n���̎��@�Ƃ���A���@�����i�O���j�̏ے��I�A���S�I���@�ƕ`����Ă���̂ɑ��A�@�����͂����Ȃ��Ă��Ȃ������B �@�l�V�����́w���{���I�x�̋L�q������̎��̍ő�̓��F�ł���ƈʒu�Â��A�������q�M�����̍��{�̃R���Z�v�g�Ƃ����B�������q�̏��X�̎��т�l�V�����Ɛ������q�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�w���{���I�x�̋L�q�Ɉˋ�����悭�A������p���A���W������Ύ����肽�B �@����ɑ��A�@�����́A�������q�M�Ɋւ��āA�l�V�����ɑ傫�������Ƃ��ďo��������Ȃ������B�w���{���I�x�̋L�q�ɂ�����ł́A�l�V�����̌�o��q������Ȃ������B���̂��߁A�@�����́w���{���I�x�̋L�q�������Ĕے肷��悤�Ȍ����������Ύ咣�����B |