| 戦国の貧乏天皇 |

| 渡邊大門/著(柏書房)2012/11/10 |

| 2016/9/29 |

著者によれば、次のように述べ、貧乏天皇のイメージが定着したのは、近世(江戸時代)以降に語り継がれてきたものであって、それは研究者によって実証されたものではないとしています(13ページ)。

| 近世における編纂物などでは、天皇や公家の窮乏振りは、嘲笑の対象として語り継がれてきました。高い地位にある人が貧しい生活を送っていたことは、おもしろおかしく表現され、一般に受け入れられたのでしょう。しかし、その窮乏振りは、研究者によって実証されたわけではありませんでした。近代に至っても戦国時代の研究を行う様子は、ほとんど見られることなく、相変わらずお寒い研究状況が続いたのです。 |

| こうした研究状況に風穴を開けたのが、先述した今谷明氏でした。今谷氏は著書『戦国大名と天皇――室町幕府の解体と王権の逆襲』の中で、武家官位、天皇の即位儀礼と内裏修造、戦国大名の上洛運動などを素材とし、天皇の存在意義を改めて問い直しています。その後、注目すべき研究が数多く登場しますが、今谷氏の研究が大きな問題提起となっており、少なからず影響を受けているように思います。 |

一方、貧乏天皇を主張する論者として本書に度々登場するのは、永原慶二氏です。

第5章「天皇はなぜ生き残ったのか」では、両者の主張を検証しています。

本書の目次は、次のとおりです。

第1章から第4章までは、室町時代中期から戦国時代の天皇を扱っていますが、英明な天皇と無能な将軍という構図が基調にあるようです。

「43日間も葬儀ができない」「21年間も即位ができない」「官位を売る」は、天皇家の窮乏を物語っているようですが、幕府の衰退により財政的後ろ盾を失った歴代天皇の苦悩と苦闘を描くことに力点が置かれています。

| 第1章 | 困難に直面する戦国初期の天皇 (足利義満の登場 義満の皇位簒奪計画はあったのか ほか) |

| 第2章 | 四十三日間も葬儀ができなかった後土御門天皇 (後花園、譲位する 応仁・文明の乱と後花園の死 ほか) |

| 第3章 | 二十一年間も即位できなかった後柏原天皇 (後柏原のこと 後柏原、後継者となる ほか) |

| 第4章 | 官位を売る後奈良天皇 (後奈良のこと 若き後奈良の教養 ほか) |

| 第5章 | 天皇はなぜ生き残ったのか (天皇は貧乏だったのか 日常生活と儀式との間で ほか) |

第5章「天皇はなぜ生き残ったのか」では、「貧乏天皇」についてテーマごとに検証しています。

◇天皇は貧乏だったか

この点については、次のように今谷明氏と永原慶二氏は真っ向から対立しています(240〜241ページ)。

| 実際に天皇が貧乏であったか否か、という点に関しては、実に判断が難しいところです。すでに述べたとおり、戦前の奥野高廣氏や近年の今谷明氏は、従来説のように禁裏の財政がさほど窮乏していないとの指摘をしています。しかし、永原慶二氏は往時における膨大な皇室領荘園群や国衙(こくが)領の集積から得られる収入と比較すべきであって、天皇家の収入の実態は中流公家の家産(かさん)収入程度であったと指摘しています。つまり、奥野、今谷両氏の説と真っ向から対立しているのです。 |

| 種々議論があるところかもしれませんが、戦国期の天皇家には即位式や節会(せちえ)などの儀式や行事の費用を支弁するだけの財政的な余裕は、ほとんどありませんでした。天皇という卓越した身分を考慮すれば、やはり「貧乏であった」といわざるを得ません。普通の人々とは、そこが大きく違うところです。 |

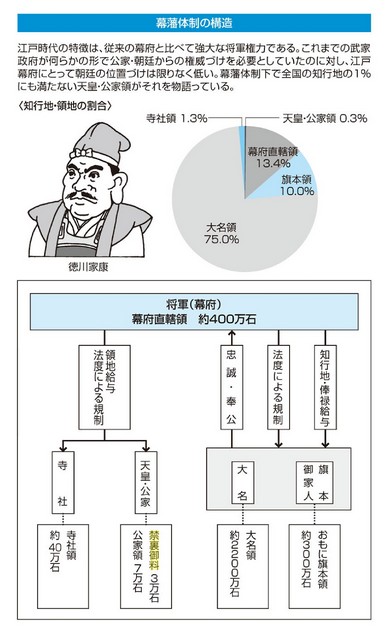

1石は150キログラム、米10キロは安いものなら3000円ぐらいで売ってますから、3万石で13億5000万円ということになります。米10キロ5000円で計算しても22億5000万円。このうち農民の取り分もありますから、実質的収入は7〜11億円ぐらいとなります。現在の皇室費は約60億円ですから、その9分の1から6分の1ぐらいということになります。

戦国時代も同程度の領地があったとしても、幕府の支配体制が十分機能していないですから、収入はさらに減ると考えられます。したがって、日々の生活はともかく、葬儀や即位などの特別行事を行うのは相当に困難であったろうと想像できます。

◇官途の有効性

官途や受領(ずりょう)は統治の実体を失った律令制の官職ですから、空疎な単なる肩書きに過ぎません。官途と受領の関係については、国会図書館のサイトに次のような説明があります(トップ>調べ方案内>歴史・地理>歴史>戦国武士の官職名(官途・受領名))。官途は中央での官職(今の警察でいうならば警察庁長官)、受領は地方での官職(今の警察でいうならば各県警本部長)、位階は役人としての身分(今の警察でいうならば警視監や警視長など)という関係です。

浅野・内匠頭(たくみのかみ)は官途名、吉良・上野介(こうずけのすけ)は受領名です(すみだ学習ガーデン/すみだあれこれ/すみだの大名屋敷>官途・受領名、特定非営利活動法人すみだ学習ガーデンは解散したのでリンクは切れています

|

官途名・受領名についての基礎知識 左衛門督・修理大夫といった中央の官職名を官途名、武蔵守・上総介といった国司の官職名を受領名といいます。これらは律令制の官職名であり、本来は、相当する位階に叙された上で任官し、初めて名乗ることができるものでした。(公家官制や官位の対応については参考文献1,2参照) 室町幕府では、これらの官職には幕府の推挙の下に朝廷から叙任されることになっていましたが、戦国時代にはそのほかに、 |

官途や受領などの官職名を名乗ることが、戦国大名の支配強化に役立ったかどうかが、この論点です。官途や受領は空疎な単なる肩書きに過ぎませんから何ら実利はなかったと考えるのが自然で、著者も同様の意見です。ただ、大金を払った以上、何らかの効果は期待していたであろうと述べています。

戦国大名と直取引が天皇の権威強化に役立ったかについては、著者は次のように述べています(250〜251ページ)。

| さらにいうならば、確かに天皇は「権原体系の本源」であったかもしれませんが、実態としては幕府に頼らざるを得ない「か弱い」存在でした。内裏が自然災害で破壊されると修繕費を要求し、即位式、改元、葬儀などで費用負担を幕府に求めました。もちろん、それだけではありません。天皇が幕府と同様に各地の大名に対して、さまざまな場面で献金を依頼している点を考慮すれば、天皇に直結する「守護職に先行する国支配権原たる国司」がいかに脆弱(ぜいじゃく)な意味しか持たないかが、おわかりになると思います。 |

◇戦国期に天皇の権威は浮上したか

戦国期には、将軍権力の低下に伴って、天皇の権威が浮上したという説があります。永原慶二氏は次のように浮上説に立っているそうですが、著者は否定的です(258〜260ページ)。

| 永原慶二氏は、天皇権威が浮上したのは、足利義昭(よしあき)と織田信長(のぶなが)が対立し、義昭が追放され、室町幕府が解体して以後のことであると指摘しています。その例として、元亀(げんき)元年(一五七〇)に信長と浅井長政(あざいながまさ)・朝倉義景(よしかげ)・大坂本願寺(ほんがんじ)の連合軍が戦った際、挟撃されて絶体絶命に追い詰められた信長は、正親町(おうぎまち)天皇の勅命によって講和を結び、危機を脱したことを述べています。信長が「袞竜(こんりゅう)の袖(そで)にすがった(天皇に泣きついて和睦斡旋を依頼した)」といわれるこの事例が、天皇権威が浮上したことと結び付けられたために、この説は長く通説として扱われてきました。 ところが、最近の研究によると、正親町天皇の勅命によって講和を結んだという事実に疑義が提示されています。…… また、永原氏は天正(てんしょう)十八年(一五九〇)の小田原北条(ほうじょう)氏討伐の際、その前年に秀吉が「天道の正理」と「勅命」を重ね合わせて、自己の軍事行動や天下人の全国支配の正統性を主張しているとしています。…… しかし、天皇の権威を「利用」しているとはいえても、「浮上」させているとまではいえないのではないでしょうか。結局、秀吉は自身の武力で解決しているのです。先述した正親町による和睦斡旋は、成り立ち難いと考えられています。また、秀吉の小田原北条氏の征伐の件も、結局は天皇の権威で解決したのではなく武力による圧伏でした。天皇の権威は、全く無意味とまでは申しませんが、副次的なものであったといえます。 |

著者は、参考文献として、桐野作人「織田信長 戦国最強の軍事カリスマ (新人物文庫) 」、堀新「織豊期王権論 (歴史科学叢書)」 を挙げています。