| �C���̓��{�j (�u�k�Ќ���V��) |

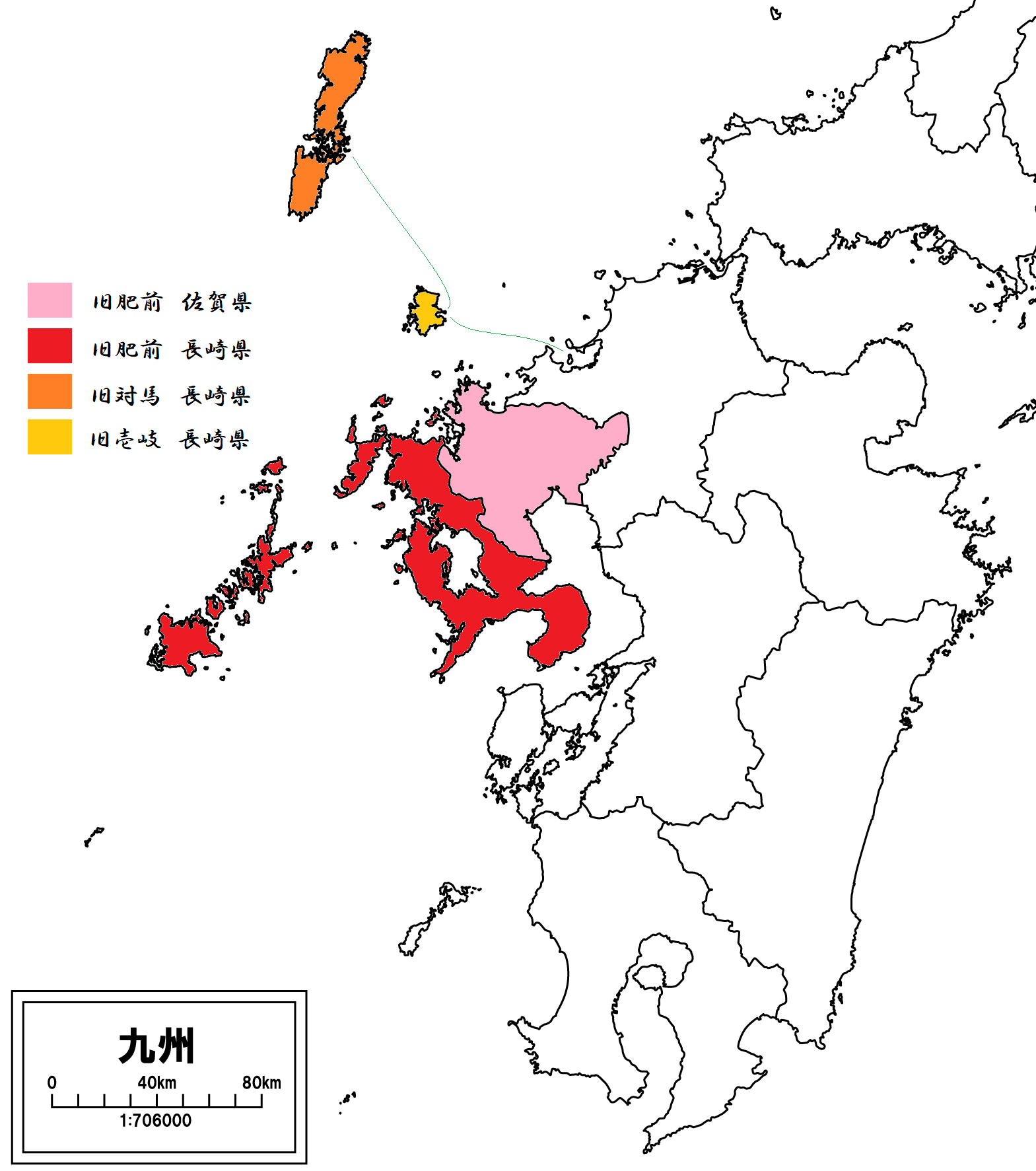

| �R����/���i�u �k���j2018/6/21 |

| �@2025/5 |

| ���́@�C���Ƃ̑��� ��1�́@�������F�̎����F�V�c�̗��i939�`941�j ��2�́@���Y�}�Ƙ`���F�O���`���i14�`15���I�j ��3�́@�F��C���Ɠ쒩�̊C��l�b�g���[�N�F��k���i14���I�j ��4�́@�퍑�喼�ƊC���@�����Ɠ����F�퍑����i16���I�j �I�́@�C���̎��� |

�u�C���ƃp�C���[�c�͑S���قȂ�v

�@���҂͎��̂悤�ɁA���{�̊C���ƃp�C���[�c�͑S���قȂ�Əq�ׂĂ��܂��i3�`4�y�[�W�j�B

| �@��������吳����ɂ����āw�s�[�^�[�p���x��w�x�Ȃǂ̃p�C���[�c�̕��ꂪ���{�ɂ͂����Ă���

���A���́u�p�C���[�c�v�Ƃ�������u�C���v�Ɩ|�����߂ɍ����������Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ�A�C���͓��{�j

��Ɏ��݂���C�㐨�͂ŁA�吼�m��J���u�C�Ŋ��������p�C���[�c�Ƃ͂܂������قȂ���j�I�w�i��L���鑶��

�����炾�B�c�c �@���̂��Ƃ�����������ƁA���ݎg���Ă���C���Ƃ������t�ɂ͓�̈Ӗ�������Ƃ������Ƃł���B��� �́A���{�j��̎��݂���C�㐨�͂��w���ꍇ�ł���A������́A��������h�����āA�p�C���[�c���܂߂Đ��E �e�n�ɕ��L�����݂����A���邢�͍��Ȃ����݂���A�C��Ŕ�@�s�ׂ��Ȃ��������͂̂���ꍇ�ł���B |

| �@�C���̍ł��{���I�Ȏp�Ƃ������ƂɂȂ�A��͂�A���ɂ������A�e�n�̉Y�X�ɋ��_��u���āA�q�s�� ��D�����P���C���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B�ނ炪����I�w�i��n��̎���̉e�����ĕϖe������A���� �����肵���c�c |

�C���ɂ́A4�̃^�C�v

�@���҂ɂ��Ɩ{���I�Ȏp����ϖe��������C���́A���̂悤��4�̃^�C�v�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł� �i190�`203�y�[�W�j�B

| �@ | �C���ʂƂ̊W�@ | ���͂Ƃ̊W�@ |

| �}�C�i�X�C���[�W �Ñォ�瑶�݁@ |

�@�y���I�C���A���D�ҁA�{���I�Ȏp�@ | �A�����I�C���A�����̎�⍑�ƌ��͂ɔ��R���������F�@ |

| �v���X�C���[�W ��������ɓo��@ |

�B���S�ۏ�҂Ƃ��Ă̊C�������㎁���@ | �C���R�Ƃ��Ă̊C�������㎁���@ |

�@�A�́A�����̎�⍑�ƌ��͂ɔ��R�������ߊC���ƌĂꂽ�^�C�v�ł��B�̎�⌠�͎҂ɂƂ��Ĕ��t�ҁ����ƂȂ�܂��B�������F �́A���̂悤�ȈӖ��ő�K�͂ȊC���ƂȂ�܂��B

�@�B�́A���S�ۏ�҂Ƃ��Ă̊C���ł��B���˓��C�̑��㎁�̂悤�ɁA�L���Œʍs���s���A�L�͂Ȏx�z�̈���ł̒ʍs�� ���S��ۏႷ��Ƃ����^�C�v�ł��B

�@�C�́A���R�Ƃ��Ă̊C���ł��B�퍑�喼�ɊC��̌R���͂Ƃ��Čق���^�C�v�ł��B���˓��C�̑��㎁�̂悤�ɁA���i�͈��S�ۏ�҂Ƃ��āA�ʍs�������ȂǂŐ��v�𗧂āA�펞�ɂ͐��R�Ƃ��Čق���^�C�v������܂��B

�@�@�ƇA�́A�Ñォ�瑶�݂���^�C�v�ŁA���Ƃ��Ẵ}�C�i�X�C���[�W�������ł��B����A�B�ƇC�́A��������ɂȂ��ēo�ꂵ�� �^�C�v�ŁA�C���ƌĂ�Ă�����̂̑��Ƃ��Ă���ۂ͎�܂�A�v���X�C���[�W�������Ȃ�܂��B

�@�������A�B���C��ʍs���̒����Ƃ����`�ł����Ă��A�^���D������i��D���Ƃ����_�ł͇@�Ƌ��ʂ��镔��������A���Ƃ����C���[�W�͊��S�ɂ͕��@�ł��Ȃ��悤�Ɏv���� ���B

�ς����鏃�F�̃C���[�W

�@�u��1�́@�������F�̎����v�ł́A�A�̃^�C�v�̊C���ł��铡�����F�����グ�Ă��܂��B���{�j��̋L�^�ɊC���̋L�q���ŏ� �Ɍ����̂�838�N�ŁA9���I�㔼�ɑ����n�߁A���̌㒾�É�������̂́A930�N��ɍĂё����n�߂܂��B�������F���o�ꂷ ��̂͂��̂悤�Ȏ����ł��B�@

| ���a5(838)�N2��10�� | ���{�j��̋L�^�ɊC�����ŏ��Ɍ����@ |

| 9���I�㔼�@ | ��B�␣�˓��C���ݏ�������̐ŕ��A�������H�����ʗA�����\�ȊC�^�����ɐ�ւ�遨 �ˑR���j���ɋL�����C���L���������Ă��邪 �^���ӔC�҂̕��S�y����^���V�X�e���̉��v�ɂ��C���͒��É�����@ |

| 930�N��i�������j�@ | �Ăюj����ɊC���̂��Ƃ��݂��n�߂�@ |

| ���я���u�������F�̗��v | ���Ɂi�ݒn�̊����j�ƑΗ�����O�i�Q�l�ƊC���ʁE���ՊW�҂����т������́@ |

| ���c�L�F�u�������F�Ƃ��̗��v�@ | �͂����߂��^�A�ƎҏW�c�@ |

| �����䗴�F�u�������Z�q�{�ɐl���Ə�����C���v�@ | ���Ɍ��͂ɂ��l���팸������ے�ɒǂ��l�߂�ꂽ�q�{�ɐl�@ |

| �@ | ���ẴC���[�W | �ߔN�̌����̓����@ |

| �����̖��́@ | �����E�V�c�̗��@ | �V�c�̗��@ |

| ���F�̏o���@ | �ɗ\�̍����̏o�g | ���ߊ��l�������̈ꑰ�@ |

| ����6�N(936)6�� | ���F�͓�C���k�� | ���F�͊C���Ǖ߂𖽂����� |

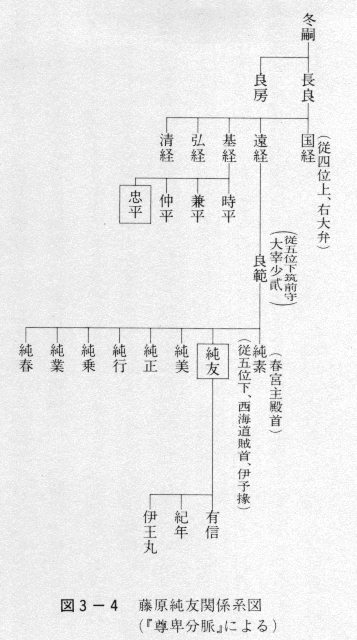

�@���F�̏o���ɂ��ẮA�ɗ\�̍����̏o�g�ł���Ƃ����j���Ɨ��ߊ��l�������̈ꑰ�ł���Ƃ����j���i���ڕ����j������� ���B�ߔN�ł́u���ڕ����v�̕����M�ߐ��������Ƃ���Ă��邻���ł��B�u���ڕ����v�ɂ��ƁA���F�̌n�}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă� �܂��i �� �Q���j�@�Ñ�U�E�����i���a59�N�R��31�����s�j�������F�̗��j�B

�@�u���ڕ����v�ɂ��ƁA���F�͓����k�Ƃɑ����A��f���ɂ͓����Ƃōŏ��Ɋ֔��ƂȂ�����o�����܂��B��o�̎q�̒����́A�� ���E�V�c���̍ō����͎҂̒n�ʂɂ������l���ł��B���̂悤�ȓ_���猩�āA�{���̒��҂͏��F�́u�����ĖT���ł͂Ȃ��A�����̌� �͂̒����ɈӊO�ɋ߂��Ƃ���ɂ����v�ƕ]�����Ă��܂��i46�y�[�W�j�B

�@����A�� �Q���j�@�Ñ�U�E�����i���a59�N�R��31�����s�j�������F�̗� �ł́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

| �c�c���ǂ̒j�q�̂����O�j��o�͗ǖ[�̗{�k�ƂȂ��Ă��̐Ղ��p���A�₪�Ď��m�̂悤�Ɋ֔��Ɏ���A����

�q�����A�����Ƒ�������͐ۊ։ƂƂ��ē������{�����`������B�����ۂ���o�̒��Z���o�͏]�l�ʏ�E��قƂ�

���������l�Ƃ��Ă̒n�ʂɂƂǂ܂������A���Z���o�����l�ŁA���̎q�ǔ͂ɂȂ�Ə]�܈ʉ��}�O��A��ɏ��Ƃ�

�݂��Ă���A�T�^�I�Ȏ�̋M���ƂȂ��Ă���B�ǔ͂̎O�j���F�����̓�������قڕ��Ɠ��l�̓r����ނׂ�����

�Â����Ă����Ƃ�������B �c�c �@���F�̈ɗ\����C�����ɂ��ẮA�쑽�S�̕s�������P�����ꂽ���a�l�N�i��O�l�j�����납�Ɛ�������Ă� �邪�A��̓I�ɂ͕s���ł���B�Ƃ������x���Ƃ������Z�N�O���ȑO�ɂ͋I�i�l�̈ɗ\��A�C�ɂ���s���Ĉɗ\ ���ɉ������A�V�c��N���ȑO�ɂ��̔C���I���āA���̂܂ܓy�������B�c�c�L��O�i���䉤�����̓T�^�Ƃ��āA�� ���I�ȍ~������C�i�C���I���j��̓y����̂��c�c�A���o��������ʂ��ĐϋɓI�ɍ��x���`�����Ă������悤�� �i�{�͑��߁j�A���F�̏ꍇ���P�Ȃ�C����̂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��\�n��ɐ��͂�L���鎄�c�c�����̎�̂Ƃ� �Ă̑��ʂ�]�����鎋�_�����݂���B |

�@���F�������N�ԂɊC���𗦂��ĖI�N�����Ɖ]���Ă����̂́A�u���{�I���v����6�N6�����Ɂu��C���k�����F�v�Ƃ����L �ڂ����邩��ł����A����͌㐢�̏��F�̂悤�ŁA�ʂ̎j���ł́A���F�͂��̎����ɑO���i�����̂��傤�j�Ƃ��āA�C���Ǖ߂� �����A�s����ɗ\�Ɍ����������ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A����ȑO�Ɉɗ\���̔C�������Ă������ƂɂȂ�܂����A ��̓I�Ȏ����͕�����Ȃ��悤�ł��B

�@���F���������N�������������ƂȂ����̂��A�V�c2�i939�j�N12��26���ɔ��O��̓����q���i���˂����j���P���������� �Ƃ���Ă��܂��B���̎����́A���F�̖��F�E���������i�ӂ݂��Ɓj���A�ےÂ̐{��w�i���݂̈����s�j�Ŏq�����P�����A�Ƃ炦�A �q���̎q�����E�Q�����Ƃ������̂ł��B�� �Q���j�@�Ñ�U�E�����i���a59�N�R��31�����s�j�������F�̗��ɂ��ƁA�d����c�Ҋ����q���Ƌ��ɗ������� ���Ƃ������Ƃł��B���̏P���ɂ��āA�{���̒��҂́A���F�͎q���ƕ����̃g���u���₵�悤�Ƃ��������܂������Ȃ������� �߁A�P�������Ƃ��ĕ\�ʉ������ƌ��Ă��܂��i54�`55�y�[�W�j�B�������A���̂悤�Ȏ������N�������ɂ�������炸�A���ߐ� �{�͗Z�a�I�ȑԓx���Ƃ�A�V�c3�N�����ɂ́A���F���]�܈ʉ��ɏ����Ă��܂��B����́A����ւ̑Ή����ӂ܂��āA���ʍ���� ���邽�߂ł������ƁA�{���̒��҂͌��Ă��܂��i56�y�[�W�j�B����A ���Q���j�@�Ñ�U�E�����i���a59�N�R��31�����s�j�������F�̗��́u�������F�����ɂ����鏫��̗��̌����� �z �����Ă̏��F���_��Ƃ������Ƃ݂̂ʼn��߂���͍̂���ł���B���ǐ��{��]�͓V�c��N���̏��F�̕��m��ɂ�鍑�i�P�����A�����Ȃ�Ӗ��ł����Ƃւ̔��t�s �ׂƂ݂͂Ȃ��Ă��Ȃ������Ƃ�����Ȃ����A�t�ɏ��F�̑��ɂ����̂悤�ȈӐ}���������Ƃ͍l����̂ł���v�Əq�ׂĂ��� ���B���O�Ɣd���̉�i���݂Ō����ƕ��m���j��f�v���āA���Ƃ��߂Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B

| �V�c2/11�@ | ���傪�헤�̍��ɂ��́@ |

| �V�c2/12�@ | ���傪�V�c���̂��@ |

| �V�c2/12/26 | ���F�̕��m���A�ےÂ̐{��w�Ŕ��O��̓����q���i���˂����j���P�����Ƃ���@ |

| �V�c3/1�@ | ���F���]�܈ʉ��ɏ�������@ |

| �V�c3/2�@ | ���傪��������̔����͏I���@ |

| �V�c3/8 | ���F�̗�����C����400�z���ɗ\�E�]��ɐN�����A����ɁA���O�E������P�����A�I�ɂɂ��o�v�@ |

| �V�c3/9 | �]��ŊC���E�I���x�i���̂ӂ݂̂�j��߂炦��@ |

| �V�c3/10 | ���|�Ǝ��h����}�g�A��ɕ{�Ǖߎg�������i������̂����₷�j��̕������F�R�ɔs���@ |

| �V�c3/11 | ���h����}�g�A���K�i�������@ |

| �V�c3/12 | �y���̐��[�ɏ��F�R���p�������@ |

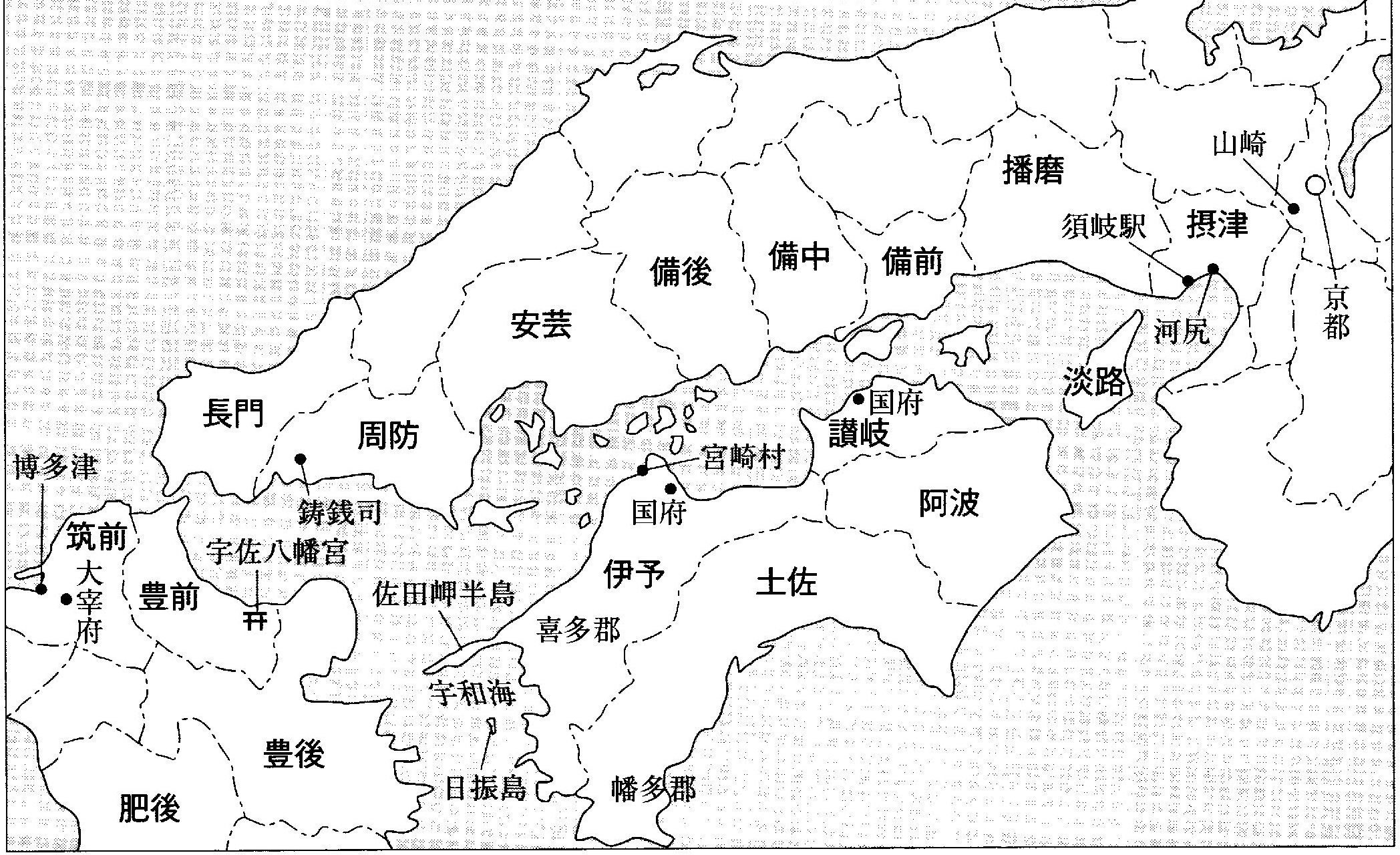

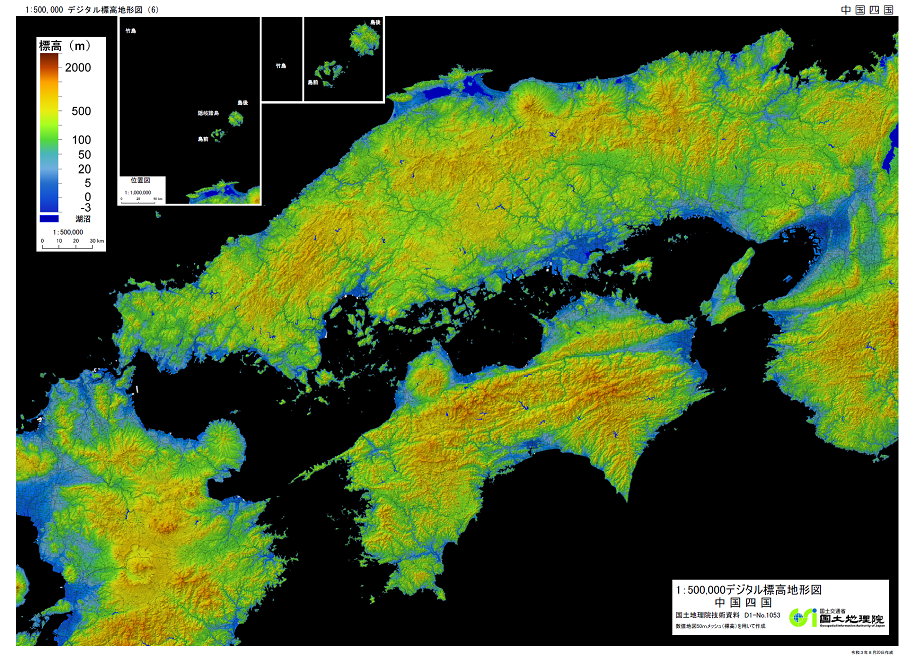

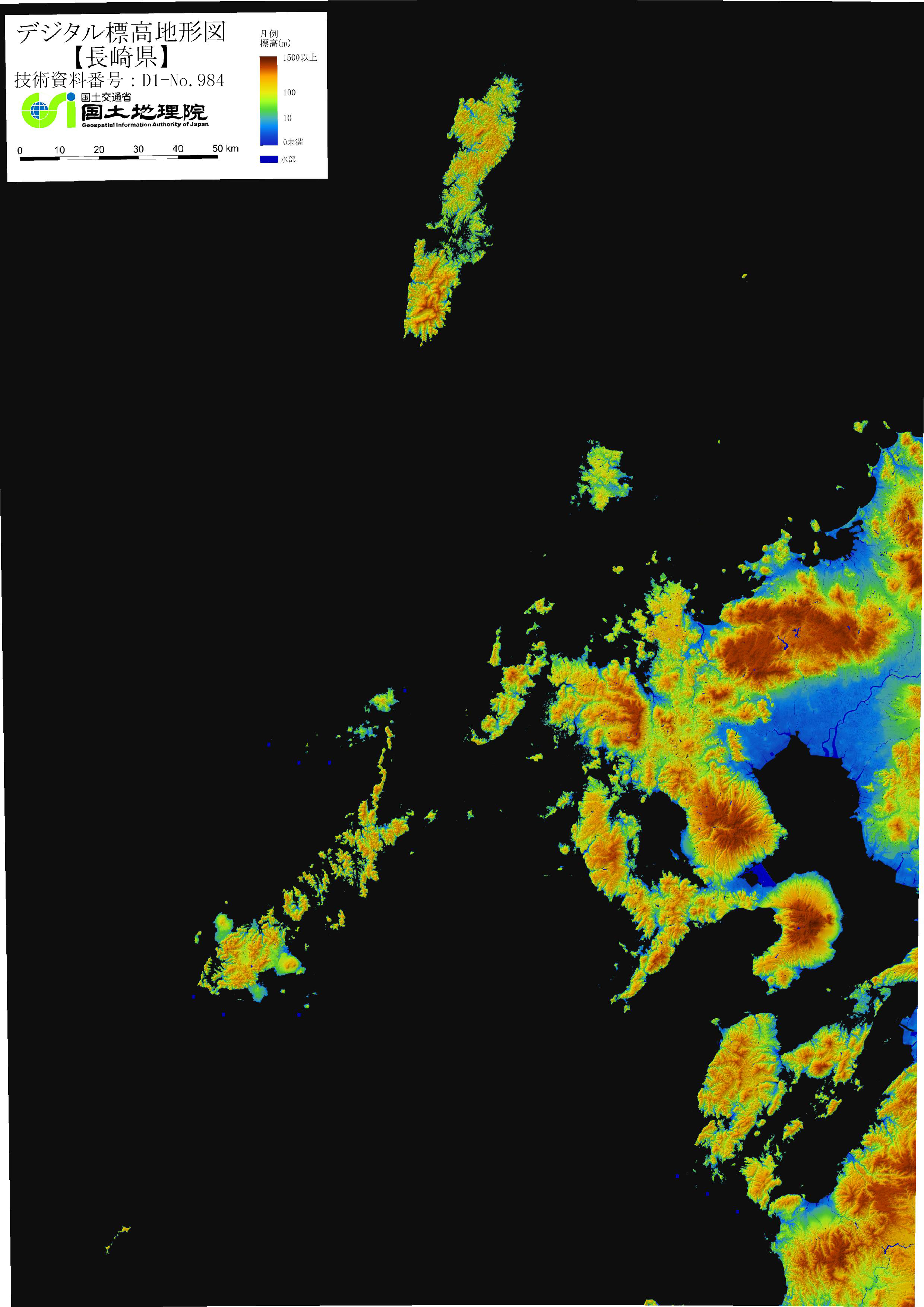

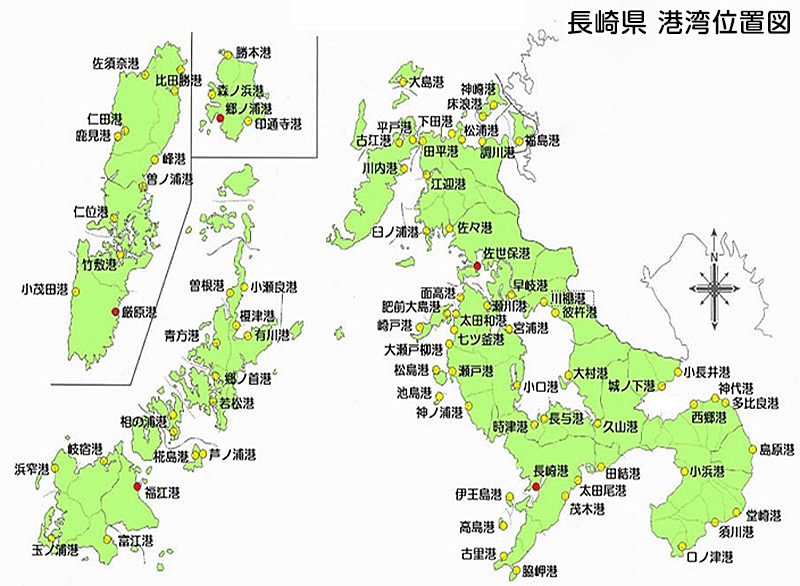

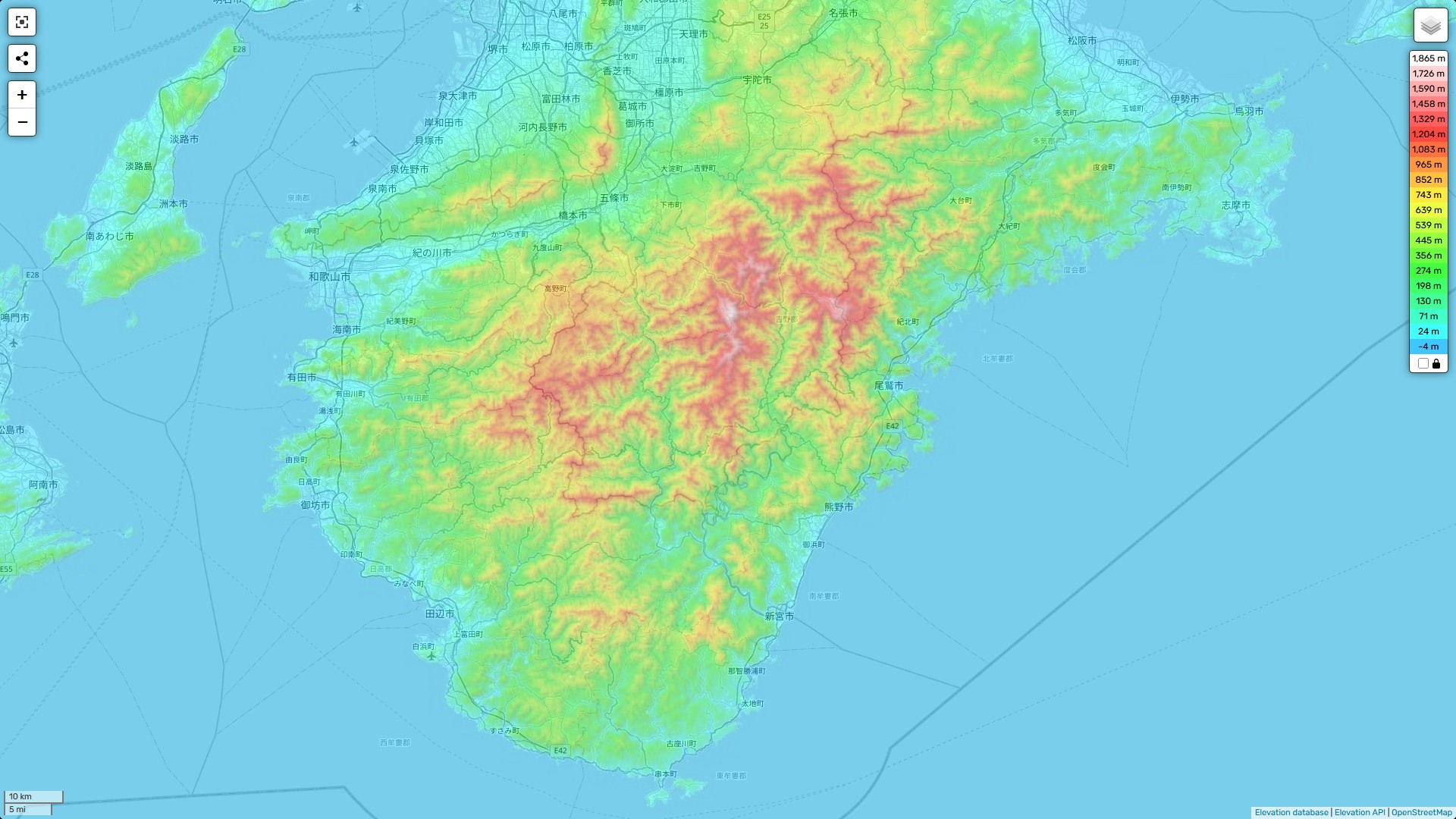

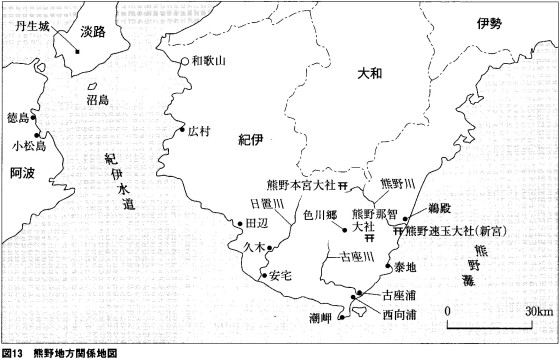

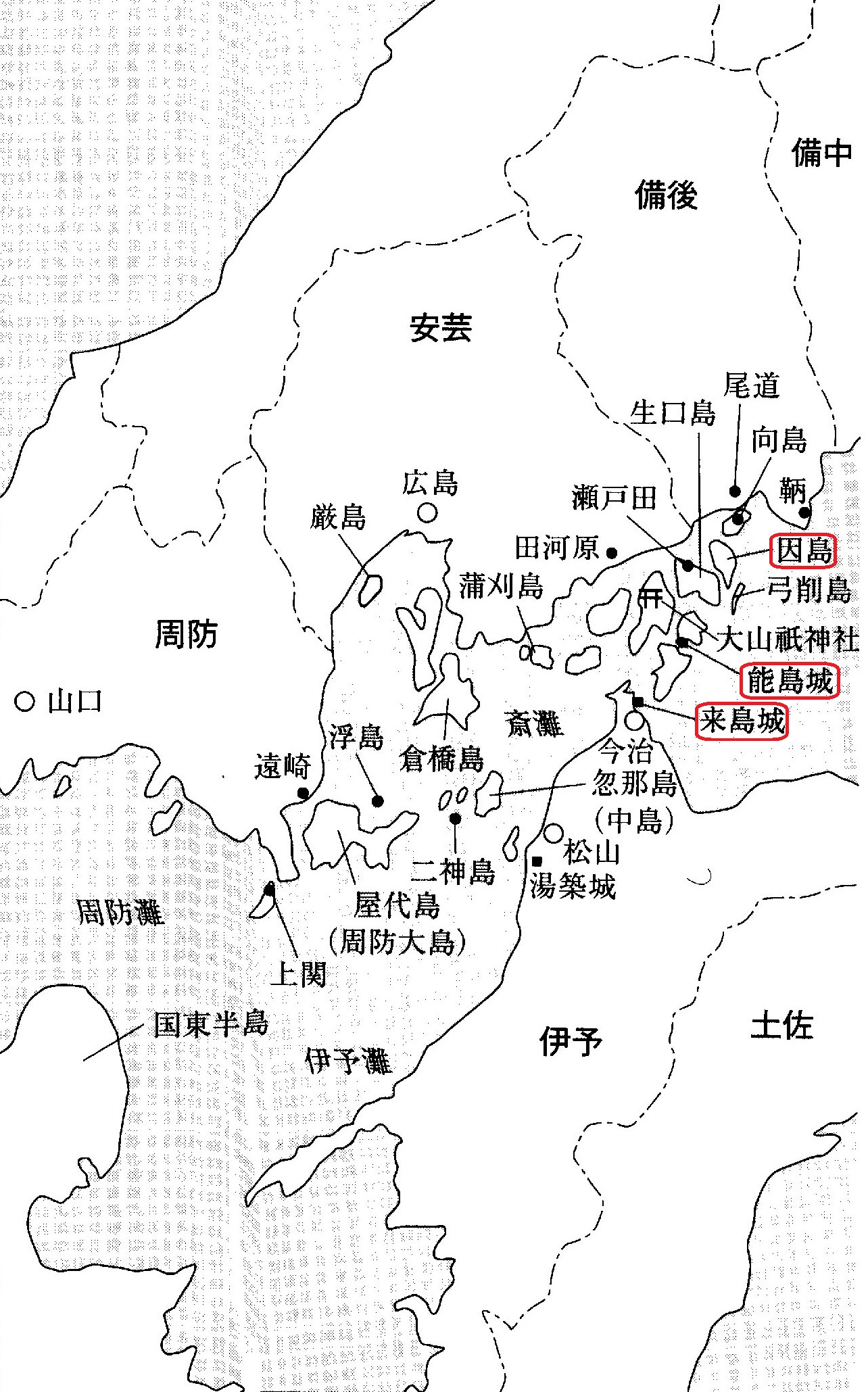

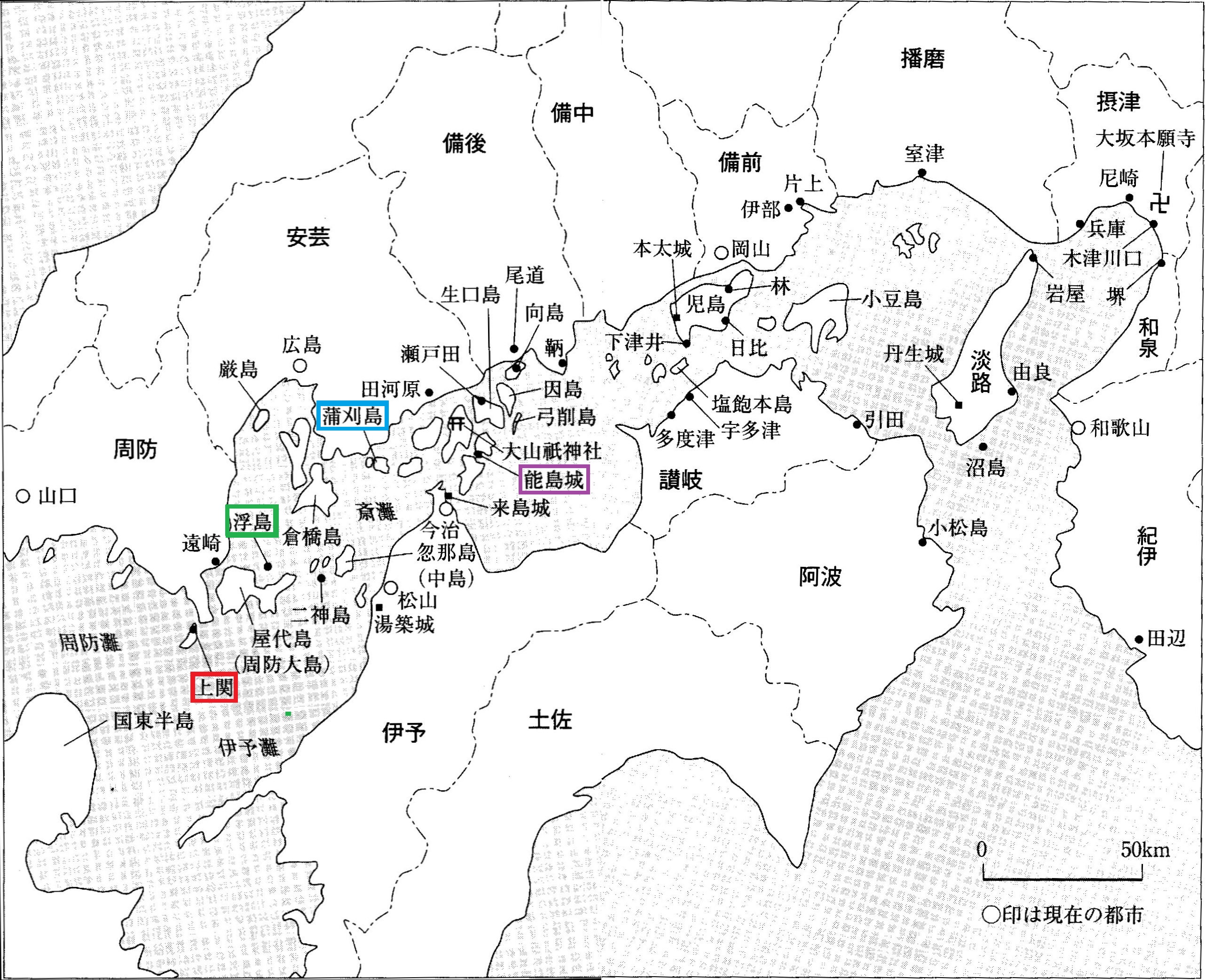

�@�����{�̒n�` �}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�f �W�^���W���n�`�}�u�����v �j�B�l���n���́A�쑤3����2�͎R���A�Ȃ��Ă���̂ŁA���n�͐��˓��C���݂ɏW������ ���܂��B�����n�����A���n�͔d���E���O�E�����E����̎R�z���ɍL�����Ă��܂��B�܂�A���˓��C���ݕ��́A�y�n�̐��Y���������A�l�����W�����Ă����Ǝv���܂��B�܂��A���˓��C�͊C���ʂ̑哮���ŁA�����̓����_�݂��A�C���ɂƂ��Ċi�D�̋��_�ƂȂ�܂��B�����āA�ɗ\�̍��{�i���݂̍����s�j�Ǝ]��̍��{�i���݂̍�o�s�j�͗��C��ʂ̗v���ł������Ƃ����܂��B

�@8���ɂȂ��āA���F�̗�����C�����͂��������������R�ɂ��ẮA�{���ɂ͏q�ׂ��Ă��܂��A ���Q���j�@�Ñ�U�E�����i���a59�N�R��31�����s�j�������F�̗��ł́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B���F�̂��ƂɏW�܂����C�����͂��c������ɂ�A�����������Ȃ��Ȃ�ߌ������A���F���g���������{�Ƃ̑S�ʑΌ���]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤���B

| �c�Z���ꔪ���ɂ͂��Ɂu���F�̖\���̎m���v���R�z���Ǖߎg�ɒǓ������邱 �Ƃ����肳�ꂽ�i�ȏ��M���L�j�B���F�̂��ƂɌ��W���ꂽ�C�����͂���������K�͂ɖc�������邱�Ƃ� ����������Ɠ����ɁA���̏��F�̎m�����ې������ɂ���Ă͂��߂Ė\���ƔF������A���m�ɒǓ��̑ΏۂƂ��ꂽ ���Ƃ��d�v�ł���A�{�i�I�ȊC���Ǖ߂ւ̑����ƕ]�����ׂ��ł��낤�B������Z���ΐ��������ȂLj��Ђɓ� �C�������ł̂��Ƃ��F�����ہA�������������̖���������̂̏��F�̖��݂͂��Ȃ����ƂȂǂ��������������� ���Ɂi�t��L�j�A���̒i�K�ł��Ȃ����F���g���Ǖ߂̑ΏۂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������B�������}�ނւ̒Ǖߋ����́A ���̎�@�Ƃ��Ă̏��F�̊�@�ӎ���[�߁A�₪�čēx�̒��ڍs���ɓ��ݐ邱�Ƃ�]�V�Ȃ������Ă������ł��� �����Ƃ͗e�Ղɑz�������B |

| �@�����Z�N�O���A�����̓������F�́A�C���Ǖߐ�|���Ĉɗ\�Ɍ����������A���̔C���́A�����C���肷�邱�Ƃł������B�Z���ɂ́A��C����܁Z�Z�l���I�i�l�́u���m�v�Ȃ���ē��~���Ă������A����͎O�����O�ɓ������Ă������F���C�����͂ɑ��Đ����H��������Ȃ��A���~�̂��V���Ă����Ă�������ł���A���̈Ӗ��ŏ��F�͏�����C������̍ō���M�҂ł���B�ɂ�������炸�A���F�́u�R���v�\���͎��グ��ꂸ�A����Ԃ��ꂽ�B���́u�R���v�\���َ̖E�ɑ���s���A���Ȃ킿�O�N���O�̊C������̍ۂ̉��ܗv�����A�V�c��N��̏��F�I�N�̎�̓I�ȗv���ł���(�u�����Z�N�̋I�i�l�Ə�����C���̕���v)�B |

�@�V�c4�N�ɂȂ�Ɨ��ꂪ�ς��A���F�͖k��B���ʂɊ����̏���ڂ����A��ɕ{�┎���ÂŐ��{�R�ɔs��A6��20���Ɉɗ\�ő��q�d���ۂƂƂ��ɓ�������A�c�}���d����A�n�œ�������A���͏I�����܂��B�@

| �V�c4/1/21 | �u�C�����\���̎ҁv�Ƃ��ꂽ�O�R�靁�����O�C�i�����̂�܂���̂��傤�ӂ����݂̂��j�̎ɗ\�� ��i�コ���@ |

| �V�c4/5/20 | ��ɕ{�┎���ÂŐ��{�R�����F�R��j��@ |

| �V�c4/6/20 | �ɗ\�ŏ��F�Ƒ��q�d���ۂ����������@ |

���قȕ��m�W�c�u���Y�}�v

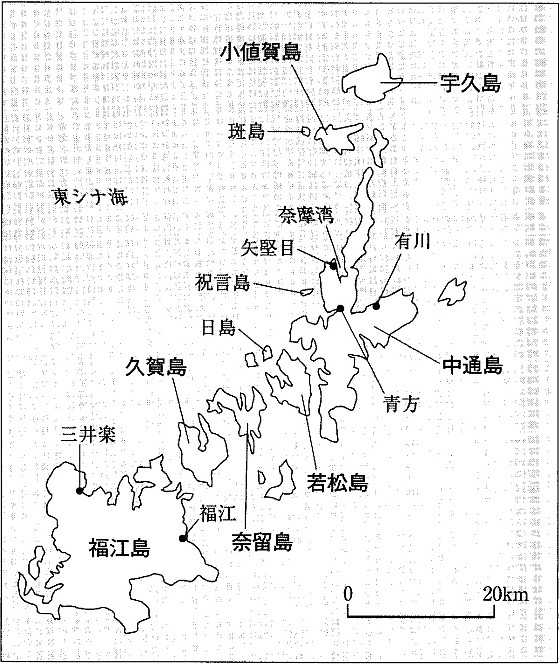

�@�u��2�́@���Y�}�Ƙ`���v�́A��O���̏��Y�n���̒������m�c�Q�E���Y�}�����グ�Ă��܂��B���Y�͒n���ł́u�܂���v�ƌĂ�܂����A�������ł́u�܂�v�Ɣ�������܂��B

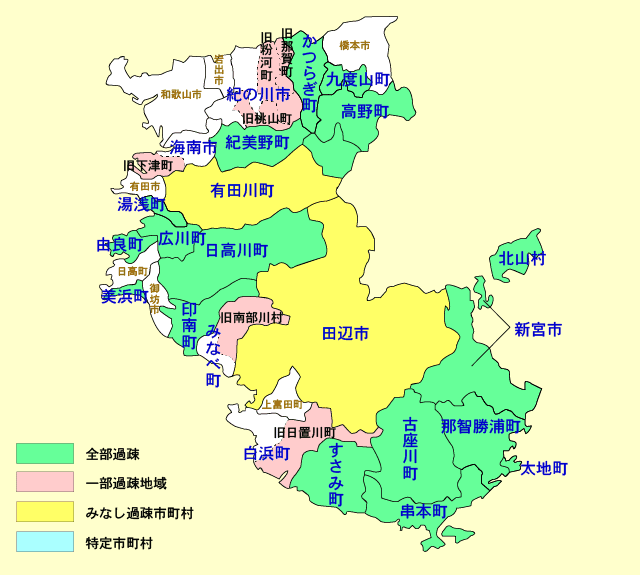

�@�����ł��A���Y�s�̂ق��ɏ��Y�n��Ƃ����Ăѕ����c���Ă��܂��B���y��ʏȂ́A�����Y�n��Ɩk���Y�n����U����̑ΏۂƂ��Ă��܂��i�n���U���F�����Y�n��i���ꌧ�A���茧�j - ���y��ʏ��A�n���U���F�k���Y�n��i���ꌧ�A���茧�j - ���y��ʏ��j�B���Ƃ��Ƃ́A���Y�S�͔�O���̖k�������߂Ă��܂������A��������ɂȂ��āA������k��4�S�ɕ�������܂����B���݂̓����Y�n��ɂ́A���Îs�A���C��������A�k���Y�n��ɂ́A���Y�s�A���ˎs�A�ɖ����s������܂��B�ɖ����s�̓�ɂ͐����Y�S�L�c��������܂��B�܂��A�ܓ��k���ɂ͓쏼�Y�S�V��ܓ���������܂��B�����́A������k4�S�̖��c�Ǝv���܂��B

�@�p�˒u����̕{�������ɂ��A���̂悤�ɔ�O���͍��ꌧ�ƒ��茧�ɕ�������܂��i����͍��h�Ɛߖ����ł��� | ���Ԍ��j�B���̌��ʁA�������Y�S�͍��ꌧ�ɁA��k���Y�S�͒��茧�ɑ����邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�ɖ��������ꌧ�ɑ�����Ȃǂ̗�O������܂��B�Ȃ��A�������Y�S���㏼�Y�A��k���Y�S�������Y�ƌĂԂ��Ƃ����邻���ł��B

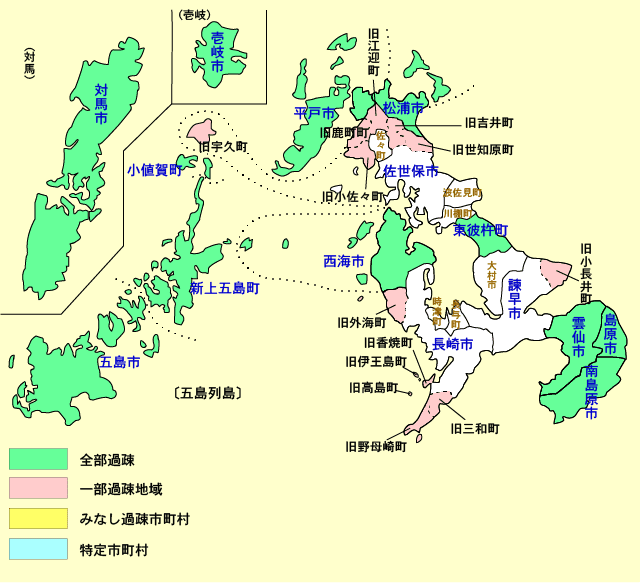

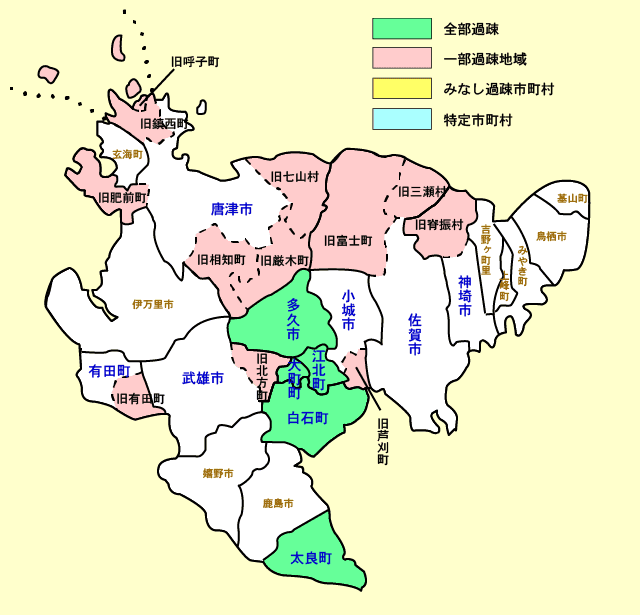

�@���茧�̉����Y�n��́A���݂ł͉ߑa���i��ł��܂��i���茧�b��ʎВc�@�l�S���ߑa�n��A���j�B���茧�́A���D�┼���̎Y�Ƃ̂���A����s�A�����ێs�A�|���s�ɐl�����W�����Ă��܂��B

�@����A���ꌧ�̏㏼�Y�n��́A�ߑa�͂��قǐi��ł��܂���i���ꌧ�b��ʎВc�@�l�S���ߑa�n��A���j�B

�@���茧�f�W�^���W���n�`�}������ƁA���Y�n��́A���ݕ��܂ŎR�����蕽�n���قƂ�ǂȂ��̂�������܂��B�Δn�A���A�ܓ����قړ����ł��B���������āA���ƂƐ����������̎�i�ł������ƁA�{���̒��҂͌��Ă��܂��i97�`100�y�[�W�j�B

�@�u���茧�́A�c�c82�̍`�p���_�݂��Ă���A���̐��͑S����8.2���ɂ���ёS���L���̍`�p���ł��B ����13�s10���́c�c�قƂ�ǂ̒��S�s�X�n�̑O�ʊC��͍`�p�ƂȂ��Ă���A�s�X�n�͍`�p����Ȃ��Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���v�Ƃ������Ƃł��i�u���茧�̍`�p�T�v�v����݂̂ȂƁE��` - ���y��ʏ� ��B�n�������ǁ@����`�p�E��`�����������j�B�܂��Ɂu�C�̖��v�Ƃ����܂��B

�@���Y�}�̓����ɂ��āA�{���ł͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i77�y�[�W�j�B

| �@���Y�}�̗��j�͒����A�������㒆������퍑����ɂ܂ŋy�ԁB���̊Ԃ��܂��܂ȏo�������p�N�������A���j�I�ɒ��ڂ���Ă���̂́A�����E���q����ɂ݂�ꂽ�A�}�Ƃ������قȕ��m�W�c�̐����Ƃ��̊����A��k������Ɍ��ꂽ�L�͂Ȉꑰ�\�����ɂ��Ꝅ�_���i�������������j�A�����đS�����ʂ��Ă݂�ꂽ�A���Ƃ���ՂȂNJC�ɂ���銈�����낤�B |

�@�Ƃ���ŁA�{���ł͏��Y�}���ǂ̂悤�ȑg�D�ł��������ɂ��ẮA��̓I�ȋL�q�͂قƂ�ǂ���܂���B���̂����A��k������̈Ꝅ�_���ɂ��ďڍׂɏq�ׂĂ��܂��i78�`80�y�[�W�j�B�Ꝅ�_���Ƃ́A�ꑰ�̎҂����ʂ̗��v����邽�߂Ɍ_������Ԃ��ƂŁA�����Y�̂قƂ�ǂ̗̎傪�Q��������Ꝅ�̌_����4�ʎc����Ă��܂��B�����ł́A�O���ɑ��Ă͈�v�c�����čs�����A�����̑����͋��c�⑽�����ŏ�������Ƃ����K����������Ă��܂��B

�@�{���̒��҂́A���̂悤�ȋ��a�I�c�������Y�}�̖{���ł���Ƃ��ꂽ���Ƃ����������A�ߔN�ł͔ے�I�Ȉӌ��������Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i81�y�[�W�j�B

| �@����܂ŏ��Y�}���������[�h���Ă������쐸��Y���́A���Y�}�̓����Ƃ���Ă����u���a�I�A���`�ԁv�́A���Y�}�����q���������k�����ɕώ����������̌`�ԂŁA�u�}�v�Ƃ��Ă͓�`�I���i�ɂ������A�u�}�v�̖{���̎p�͕ώ��O�̊��q����̏��Y�ꑰ�̎p�ɂ���Ƃ�����ŁA�����ɂ́A����܂ōl�����Ă����悤�ȁu���a�I�c���v�ɂ�鐭���I�E�s���I�P�ʁA�܂��͑g�D�̂Ƃ��Ắu�}�v�Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��A�Ƃ��Ă���(�u���q����ɂ����鏼�Y�}�v)�B �@�܂��A���쎁�́A���Y�}�ɈꝄ�_����������������ɂ��Ă��A����܂ł̑����̌����ɂ���Ď�����Ă����A�S�����͂̔��W�ɂƂ��Ȃ��Ă���ƑΌ����邽�߂ɂƂ�ꂽ�̎�w�̎����I�Ȓc���ł������Ƃ���A����Γ����v������ᔻ���A�Ꝅ�_���́A��O����(�����l)�N�Ɏ������{�̋�B�T��(���イ���䂤����)�Ƃ��ĕ��C�������엹�r(���܂����悤�����)�̊����ƂƂ��Ɏn�܂�A��k���̓����̏I���ƂƂ��ɏ��ł��邱�ƂȂǂ��w�E���A�쒩���͂�}���悤�Ƃ��鍡�엹�r��̐헪�I�Ӑ}�Ɋ�Â����A�ォ��̑g�D���ɉ��������̂ł���Ƃ���O���v�������咣����(�u���Y�}�̕ώ��v)�B |

| �]�ˎ���̕��˔˗̂́A���˓����͂��߂Ƃ��āA �����悻���݂̍����ێs����k���Y�����A���s�A�ܓ��̈ꕔ���ӂ��ޔ͈͂ł��B���q�E��k������ɂ����鏼�Y�Ƃ́A���˓��k���ƌܓ��̏��l��i�������j����̂���u�C�̕��m�c�v���Y�}�i�܂�Ƃ��j�̈ꎁ�ɂ����܂���ł������A���������1400�N�㔼����菼�Y�}�����ɂ����Đ��͂�L���퍑�喼�ƂȂ�܂����B���ꂾ�����͂�L�������邱�Ƃ��ł����w�i�ɂ́A�C�O���Ղɂ��o�ϓI���W�ƓS�C���̕���A�����l�����Ă��܂��B |

�@�����A�C��ł̔�@�Ȋ����ɂ��ẮA�������̗Ⴊ�����邻���ŁA1298�N�Ɍܓ��ߊC�Ŕ����������{�W�D�̑�����ɂ��āA���̂悤�ɐ������Ă��܂��i83�y�[�W�j�B

| �@�l����l���ɁA�ܓ��̈�p�Ɉʒu����炵���u�C��(�����܂�)�v�Ƃ����`����o�D�����u���D�v���j�������B�j�������̂́A�o�`����ꗢ���O�i�Ƃ��낾�����Ƃ�������A�o�`��Ԃ��Ȃ��̂��Ƃ������̂��낤�B����ƁA�u�v�́u�ݒÐl�A�S���v�炪���z�̑D�ɏ���đ����Ă��āu�䕨(����Ԃ�)�v�ȉ��̕i�����^�ю���Ă��܂����B����ɑ����ċߗׂ̓��X�Y�X�́u�D�}(�ӂȂƂ�)���v���A�u�v�̎҂����Ɍ����肠���Đωׂ��^�ю�����B�����̓�ܓ��A����ɓ�Z�������l�ł������B���̊Ԃ̎q�ׂ́A�����̐l���玖������̂ňႢ�Ȃ��B�^�ю��ꂽ�u�䕨�v�́A�����A�u���v(�~�`�ɐ�����ꂽ���̒n���̂��Ƃ�)�A����A�⌕�A���z�A�ׁX��������ł���B �@������u���D�v�Ƃ����̂́A�ωׂ��u�䕨�v�ȂǂƌĂ�Ă��邱�Ƃ��画�f���āA���{�⓾�@��(�Ƃ�������)�����ڂɂ�������������f�ՑD���낤�B���́u���D�v���o�`�����u�C���v�Ƃ����̂́A�ʂ̎j���ɂ́u�L���v�ƋL����Ă���A�ܓ������́A�����C����(�����܂�����)�ƌĂ�Ă������݂̎ᏼ��(�킩�܂��܁A���茧�V��ܓ���)�̂ǂ����炵���B��j�D�ɑ����Ă����Z�l�S����̏Z��ł����u�v�Ƃ����̂́A�ᏼ�����݂̏�������(�Ђ̂���)�̂��Ƃƍl������ |

�@���̎����ɂ��ẮA���̂悤�Ȍ��������邻���ł��i85�`90�y�[�W�j�B

| �Ԗ�P�F�u�����Ɖ����Y�Ꝅ�v | �����Y�̑�\�I�̎�ł����������Ƃ̈��}�I�E�C���I�s���@ |

| ���쐸��Y �u�����C�̖\��ҁw���Y�}�x�v�@ |

�n���̏Z�������ՑD���P���ωׂ�D�����B�x�ł̌�Ɛl�Ɖ��炩�̊W�@ |

| ����͉� �u���q���㏼�Y�}�̈ꑰ�����v�@ |

�s���̎�̂͏Z�����@ |

| �����q�u�C�̕��m�c�v�@ | ��D���s�ɂ��Z�����Y�������擾�B�ނ�̗��ꂩ�炷��ΐ����Ȍo�ύs�ׁ@ |

�@�Ƃ���ŁA���̏͂̃^�C�g���́u���Y�}�Ƙ`���v�ƂȂ��Ă��܂����A�`���Ɋւ���L�q�́A���܂葽���͂���܂���i90�`94�y�[�W�j�B

�@�`���ɂ́A�O���i14���I�㔼�j�ƌ���i16���I���t�j������܂��B����`���ɂ��ẮA���f�Ղ�ړI�Ƃ��������l����̂ł��������ƂɁA�قڑ����͂���܂��A�O���`���ɂ��ẮA���̂悤�Ɍ�����������Ă��邻���ł��i92�`93�y�[�W�j�B

| �c�����v�u�`���Ɠ��A�W�A�ʌ����v�@ | ���{�l�ƍ���l�E���N�l�Ƃ��A�������W�c�A�������͍���E���N�l�݂̂̏W�c�����S�@ |

| ���������u�������A�W�A�C��ɂ�����C���ƌ𗬁v�@ | �`���𒅂��A�`�������鍂�퍑���̊C�㐨�͂��֗^�@ |

| ����͉�u�`���Ƃ͂��ꂩ�v�@ | �Δn�⒩�N������݂ł͓��{�l�����N�l����������Ƀ}�[�W�i���}���i���E�l�j�Ƃ��ēƎ��̕�����K��������Ă����@ |

| �@���̂悤�Ȏ��_���珼�Y�}�ƑO���`���Ƃ̊W���l����ƁA�㏬�Ƃ͂����Ȃ���Ȃ�ɂ��̎�K�w�ɑ����A���݂ɋ��Z���đD���ł̈ړ��ӂƂ��Ȃ�����A���q���̐������̋L�^�ɂ݂���悤�ɏ��̂̊m�ۂɎ��O��R�₵�Ă������Y�}���g���`�������ɉ�������Ƃ͍l���ɂ����B��͂葺��͉�����ɐi�o�������Y�}�Ɋւ��ďq�ׂĂ���悤�ɁA���Y�}�̂��Ƃɂ���Z���w���헐��Q�[�Ȃǂɂ��Љ�I�������ɁA���Y�}�̂��т����痣��āu���E�l�v�Ƃ��Ă̓����������Ƃ݂�ׂ����낤�B |

|

�@����C�؍����ł́C�`������т��č���E���N���P���������{�l�Ƃ݂Ă���B�c�c�`���̎��̂͋�B�n���̕��m�c�i�n�挠�́C�L���Ӗ��œ��{���̌��I���́j�ł����āC���{�����̓������ɕ��ƕĂȂǂ̕s����₤���߂ɍ�����P�����Ƃ��Ă���B����䂦�`���ɑ���F�������{�l�݂̂̐�哐���W�c�ł���C�ނ�̍��ې��E���l���͂قƂ�nj��y����Ă��Ȃ��B �c�c�����̌����̂Ȃ��ł��C���̘`���̎�̂��ł���̓I�ɘ_�����̂͗��̎��ł���B���̎��́C����ȑO�̘`���i13 ���I�̘`���j�Ƃ̈Ⴂ�m�ɂ��āC���̋K�͂�p�x���ȑO�Ɣ�r�ł��Ȃ��قNJg�債��1350�N�Ȍォ��1391 �N�̍���ŖS�܂ł̘`�����q�M�ДN�ȍ~�̘`���r�Ɩ������C�`���ɂ�鍂��ł̗��D�s�ׂ́C���{�̓�k���̍R����w�i�Ɉꗥ���{�l�̐��I�����W�c�i�������m�c�E���}�j���g����Ă����Ƃ����B��̓I�ȖړI�ɂ́C���̎n�܂�� 1350 �N�̘`���͊ω��̏�ɔ����}�O�E�Δn��쌓��ɏ���ł��������i���v�j�����ƕĂȂnjR���i�̊m�ۂɂ����������߂Ƃ��C禑��3�N�i1377�j�̘`���ɂ������Ă͖k���R�̌������U�������쒩���͉��ɂ��������Y�}���H�Ƃ̊m�ۂ͂��Ƃ��ꎞ�I���̏ꏊ�Ƃ������Ƃ������Ă��� �B �c�c�ߔN�͓��{���ł��C�`���̎�̂�����l�Ƃ݂�咣�͉��ɂȂ��Ă��Ă���C�u�{���l�i���{�l�j����ɗ���āC�����E����v���C�l���𗸗�����v�Ȃǂ̋L�^��`���̏��Ƃ̋�̓I�ȕ\���Ƃ��Ă���B��������ł��C�`���͍���l���܂ޑ������ō\�����ꂽ�C���D�҂̃C���[�W���͍��ƁE���͂z�������ېF�L���ȋ��E�l�Ƃ��Ă̑��ʂ���������Ă���B |

�@�`���Ɖ����ɂ��ƁA���������ȍ~�̓��{�ƃA�W�A�����Ƃ̕��͍R���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�`���̎�͓̂��{�l�ł��邱�Ƃ�O��ɂ��Ă���悤�ł��B

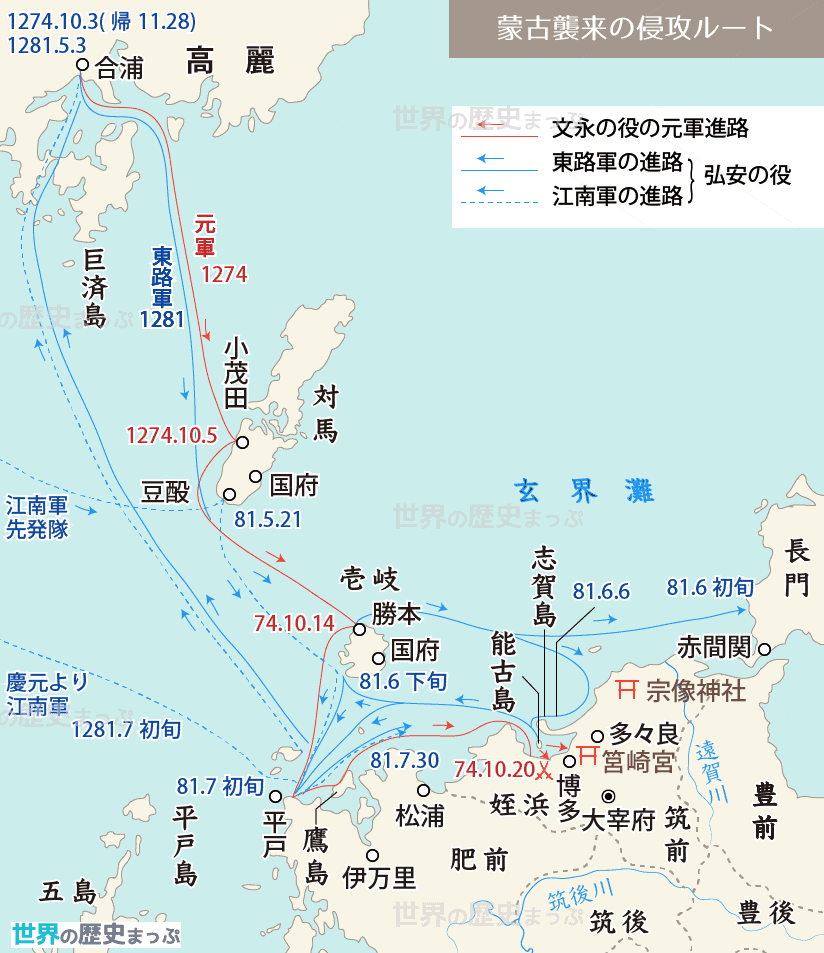

| 1019�@ | ���ɂ̓����A���V�A���C�B���珗�^���̊C���D50�ǂ��Δn�A���A���Y�ȂǂɐN�����A�����̐l���E�Q���A1000�l����l��f�v����@ |

| 1226�@ | �����L�u�����̋��}���A���Y�}�ƍ����B���\�z�̕��D�����܂��A�ނ̍��i����j�̕ʓ��ɍs���č���A���Ƃ��ĖS���A���ނ𗩂ߎ��v�@ |

| �@ | ���Y�̕��m�����������Γk�}��g��Œ��N�����֍s���A���a�Ȗf�Ղ�]���A����̏o���ɂ���Ă͗��D�A�\�s�������Ȃ������@ |

| 1274�@ | ���i�̖��@ |

| 1281�@ | �O���̖��@ |

| 1350�` | ����j�u�`���̐N�A���Ɏn�܂�v�@ |

| 1358�` | ���j�u�`�����R���Ɍ����A���N�̂悤�ɉ��C�����P���悤�ɂȂ����v�A1370�N�ɂ͕����ɂ܂ŋy�ԁ@ |

|

�@��̖��Őr��Ȕ�Q�������̂́A��̕���ƂȂ茳�R�ɓy�n�ݍr�炳�ꂽ���Y�}�ł���A�傫�Ȑl�I��Q���Ȃ�����A�P�핱�������ɂ�������炸�A���������̗̒n�͎��������Ŏ��̂����R�ł���Ƃ��āA���{�̉��܂���͏��O���ꂽ�i���Έ�Y�A�O�f��)�A�����s���Ƃ������Y�}�͑�\�����q�ɑ���A���ɓw�߂����A�����ł��邾���̉��܂͗^�����Ȃ������A�����Ɏ����āA�ނ�͊��q���{��������A����̗͂�~���邱�Ƃɓw�߂�A���Y�}�͊��q�������玺������ɂ����Ĉ�w�������ł߂Ă������ƂɂȂ�A���q�����ɂ́A48�̕��Ƃ�����A���݂̍��ꌧ�������璷�茧�ܓ��܂ł̉��ݕ���̂ɂ��̐��͂��L�����Ă����i�R�c�g�F�A�O�f��)�A���̏��Y�Ƃɂ��Ă�

4.5

�ōĂтӂ�邪�A16���I�㔼�ɂ͓�ؖf�Ղɂ�����邱�ƂɂȂ�B �@���i�E�O���̖��ȍ~�A���Y�}�����łȂ������{���݂̒����̎��C�����������N�����⒆���嗤���݂ɏo�v���A�H�Ƃ���݂̗��D�A����ɐl���̝f�v�Ȃǂ̊C���s�ׂ��J��Ԃ��悤�ɂȂ����i�����G�A2007)�B |

�F��C���͎������܂ʼn���

�u��3�́@�F��C���Ɠ쒩�̊C��l�b�g���[�N�v�́A�I�ɔ����̌F��C�������グ�Ă��܂��B

�@1347�N�A�F��C���ȉ�����l���������E��������̓��ÌR���P�����Ƃ������Ƃł��B�쒩�̉��ǐe�����x�����邽�߁A�k�����̓��Â��U�������Ƃ������Ƃł����A���̌F��C�����ǂ̂悤�ȑ��݂Ȃ̂���T��̂��A���̖̏͂ړI�ł��B

�@�F��n���Ƃ́A�a�̎R���암�ƎO�d���암���w���܂��B��������́u�����{�I�v�Ɂu�F�썑�E�E�刢�l����莒�����v�Əo�Ă�����̂́A���{���L�́A�F�썑�ƋL�����Ƃ͂Ȃ��A���������ł͍s���I�ȌF�썑�͑��݂��Ȃ������Ƃ�������������܂��i2017�N�t���w�p���V���|�W�E���������\ �j�B

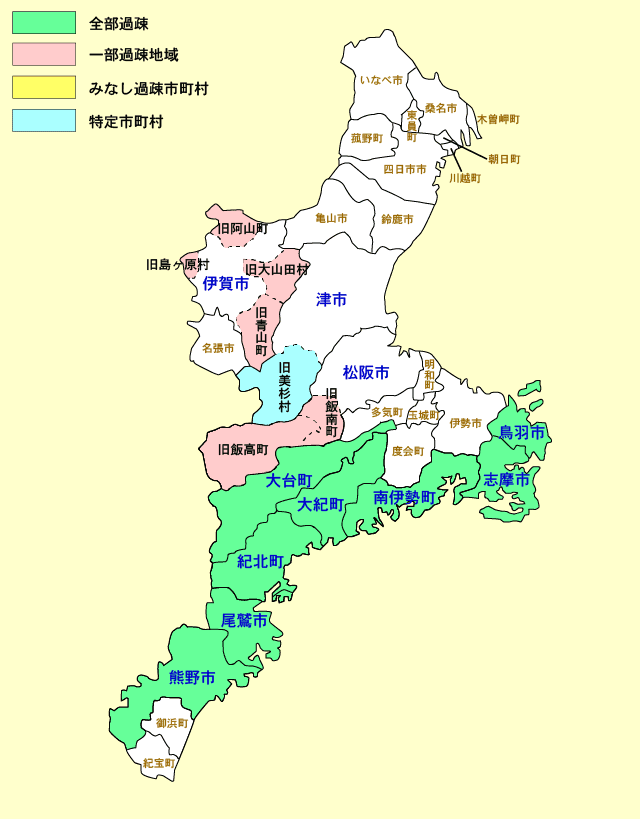

�@�I�ɍ����K�S���F��n���ƌĂ�Ă��܂������A�����ېV��A�������K�S(�a�̎R��)�Ɠ�k���K�S(�O�d��)�ɕ�������܂����i�I�Ɂ@�I�B : LUZ�̌F��Ó��ē��j�B

�@�F��n���͎R���C�ݐ��ɔ����Ă��āA���n���킸���ł��i �a�̎R���̒n�`�}�A�W���A�n���j�B

�@�������K�S�͈ꕔ�������ĉߑa���i��ł��܂��i�a�̎R���b��ʎВc�@�l�S���ߑa�n��A���j�B

�@��k���K�S���ꕔ�������ĉߑa���i��ł��܂��i�O�d���b��ʎВc�@�l�S���ߑa�n��A���j�B

�@�F��Ƃ����A�ߔN�ł͐��E��Y�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă��܂��B���̐��E��Y�̐������̂́A���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�ŁA�u�g��E����v�u�F��O�R�v�u����R�v��3�̗��ƁA���������ԁu������퓹�v�u�F��Q�w�����ӘH�E���ӘH�E��ӘH�E�ɐ��H�v�u����R���Γ��v�̎Q�w�����܂܂�܂��i���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�j�B

�@���ꂼ��̈ʒu�W�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�F��Ó��b�V�{�s�ό������j�B

�@3�̗��̊T���͎��̂悤�ɂȂ�܂��B���̃x�[�X�ɂ́A�R�x�M�Ɩ���������܂��B�����͐_�鐫�E�ے����E�V�琫�E�y�����E��p��������Ƃ��i����R���فy�����i�Љ�F���Ɋւ����b�m���z�j�A�g���i��Ɉ�����сj�A�ꖧ�i���ɐ^���������j�A�Ӗ��i�ӂɖ{����O����j�̎O���̏C�s���s���܂��i�O�� �̓��e�E����j�B�����̗v�f���×��̎R�x�E���R�M�ɉe����^���A�C�������������܂��B�����āA���������̖��@�v�z��w�i�ɁA���Ɉ��J�����߂�M���▯�O�̌F��w������ƂȂ�܂��B�Ȃ��A�C�����ɂ́A�V��n�Ɛ^���n��2�h�����邻���ł��i�₳�������������j�B

| �g��E��� | �����p�i����̂��Â��j7�`8���I | �R�x�M�{�Ö������C���� |

| ����R�@ | ��C��816�N�ɋ����n�� | �^�������@ |

| �F��O�R | ��c�̌F��w�A���O�̋a�̌F��w | �Ñ�_���{�V�䖧�����C���� |

| �@ | ���ݒn�@ | ��_�́@ | ��Ր_�i��瑐_�j�@ | �{�n���@ |

| �F��{�{��� | �c�ӎs�@ | �F��� | �X�T�m�I�m�~�R�g | ����ɔ@�� |

| �F�쑬�ʑ�� | �V�{�s�@ | ���Ƃт��� | �C�U�i�M�m�~�R�g | ��t�@���@ |

| �F��ߒq��� | �ߒq���Y�� | �ߒq�̑� | �C�U�i�~�m�~�R�g | ���ω��@ |

�@�F��ʓ��́A�����I�̎匠�Ə@���I���ЂŊC�ӂ̕������͂𑩂˂Ă����悤�ł����A���v�̗��i1221�j�Ō㒹�H��c���ɖ����������߁A�͂������A1281�N�ɒf�₵���Ƃ������Ƃł��i�a�̎R���V�{�s �a�̎R���V�{�s �V�{���{�������������������R�� �F��V�{�̗��j�j�B

�@�F��ʓ����x�z�������������ʁA�Ǝ��̍s�����Ƃ�n�߂��e�n�̐V�����m�c���F��C���̎�̂ł������Ǝv���܂����A���m�c�̂��ׂĂ��ꑰ�̗��j��`����j�����c���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�S�e���Ƃ炦��̂͗e�Ղł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@�C�㐨�͂̋��_�́A���̐��ʂ�L����͐�̉͌��������Ƃ������Ƃł��B���̐}�i117�y�[�W�j�ɁA�������̋��_��������Ă��܂��B

�@���q���������k���ɂ����Ă̌F��̊C�㐨�͂ɂ��ẮA�������R���ƈ���̂ق��͒f�ГI�Ȏj�������c���Ă��Ȃ��悤�ł��i116�`129�y�[�W�j�B

| �L�a�@ | �L�a���A�V�{��Еʓ��ƂƂ����@ |

| �גn�@ | �גn���A�ߒq�R�̏O�k�@ |

| �Í��Y | ���쌴���@ |

| �����Y | �������R�i�ɂ��ނ�������܁j���A1331�N�A��ؐ��������̖����A���쏬�R�i����������܁j�ꑰ���F��ɗ����Ɠ`������B�F��V�{�̌��Ђƌ��т��B�쒩���ɂ����˓��C�����̍��߁i���ȁj���ƘA�g�@ |

| ����@ | ���莁�A�ߒq�R�̏O�k�@ |

| ����@ | ����i�������j���A���g���ɏ��̂�L���Ă����ꑰ���A�F��I�N�i1308�`09�j�����̖����I�ɂɗ��Z�����Ɛ��������B1350�N�ɁA�����`�F����쒩���̏����C���ގ��𖽂�����@ |

| �v�@ | �v�i�Ђ����j���R���A�R�ԕ������_�Ƃ͕ʂɊC�l���ɂ����_�A�؍ޒ��B�ƉY�x�z�������A�u�R�ԕ��ɂ�����F�쐅�R�v�̌������@ |

| �F�싽�@ | �F�쎁�A�u�R�̒��̌F�쐅�R�v�A���ݕ��ɂ����_���@ |

| 1338�@ | �c�N�̉��ǐe�����������R�Ƃ��ď]�҂ƂƂ��ɉ����A�ɗ\���߁i���ȁj���Ő��N���߂�������A���B�ɏ㗤���Ėk�シ�邱�Ƃ���}�@ |

| 1342/5 | ���ǐe���͎F�B�Ái�������イ�j�ɏ㗤���ĎF���J�R��ɓ���@ |

| 1348�@ | �e�r�����̖{��ł���e�r��Ɉڂ�@ |

| 1353/2 | �j�����i�͂肷���j�̐킢�ň�F���Q�i���������ǂ��䂤�j��j��@ |

| 1359/8 | ��ی��i�����ق�j�̐킢�ŏ����i���Ђ��j��j��@ |

| 1361/8 | ��ɕ{������ʂ����@ |

| 1372/8 | ���엹�r�i���܂����傤�����j�ɂ���ɕ{��ǂ���@ |

| 1374�� | �㐪�����R�{(�㑺��V�c�c�q�ǐ��e���H)�ɐ������R�E������@ |

| 1383/3 | �B����̒}���ɂ����Ď����@ |

| ��F���Q | �������A1336�N�A�����ɏ]���ċ�B����A��B���̑������̌R�����A�j�����̐킢�ɔs��A1355�N�ɋ�B��P�ށ@ |

| ���� | ��F�A���Î��Ƌ��ɁA��B�̎��E��3���A��ɕ{��{���Ƃ���B���X�Ǖl�̐킢�ł͑������ɕt���B1349�N�ɑ������~����B���肷��ƁA�����𗣂꒼�~���ɕt���B���~����B��P�ނ���Ɠ쒩���ɕt���@ |

| �e�r���� | ���̋e�r�����_�Ƃ��鍋���A��B�쒩���̒��S���́@ |

| �@ | ��B�@ | �����@ |

| ���X�Ǖl�̐킢(1336) | �����E����>�Ό�<�e�r | ����>�Η�<���� |

| �ϔ\�̏(1350�`52) | �@ | ����>�Η�<���`�@ |

| ���~�P��(1352)�@ | �e�r�E��F>�Ό�<���~ | ����=�a�r=�쒩�@ |

| �j�����̐킢(1353)�@ | �e�r�E����>�Ό�<��F | ���~=�a�r=�쒩�@ |

| ��ی��̐킢(1359)�@ | �e�r>�Ό�<���� | �@ |

| ���ǐe���s��(1372)�@ | �e�r>�Ό�<���엹�r�@ | �k���D�ʁ@ |

�@���̌�A�k���D�ʂŐ��ڂ��܂����A1350�N�ɑ����ƒ�̒��`�i�����悵�j���Η�����ϔ\�̏�i����̂��̂��傤���j���n�܂�܂��B���̌��ʁA�k�������h�A�k�����`�h�A�쒩��3�ɑΗ��ƂȂ�܂��B��B���A�����h�̈�F���Q�A���`�h�̑������~�A���ǐe���h�̋e�r������3�ɑΗ��ƂȂ�܂��B

�@�������~�i�����ӂ�j�͑����̏��q�ł����A�������Ă������߁A���`���{�q�Ƃ��������Ă܂��B���`�͈�x�͎��r���܂����A�����Ԃ��ɐ������A���~�͋�B�T��Ƃ��ċ�B�ɐ��͂��g�債�܂��B�������A���̌�A�����ł͑������쒩�Ƙa�r���A���`�͔s�k���܂��B��B�ł��A���ǐe���h�̋e�r�����Ƒ����h�̈�F���Q�����g�݁A�ƂȂ������~�͋�B��P�ނ��܂��B

�@ �����́A���~�ɕt���Ă������ߋꂵ������ƂȂ�܂����A��B��P�ނ������~���쒩�Ƙa�r�������ƑΗ�����\�}�ƂȂ������߁A��B�ł��e�r�Ə����g�݁A��F�ƑΗ����邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ʁA�s�k������F���Q�͋�B��P�ނ��܂��B�ŏI�I�ɂ́A�e�r�Ə���̐킢�ƂȂ�A�e�r���������܂��B�����āA1361�N�ɉ��ǐe������ɕ{���肵�܂��B�c�N�̉��ǐe���������ȗ��A20���N�ł悤�₭�O����ʂ��������ƂɂȂ�A���̌�10�]���B�ŗD�ʂ�ۂ��܂��B

�@�������A�����ł͖k���̗D�ʂ��m�肵�A���ǂ�1372�N�ɍ��엹�r�ɂ���ɕ{��ǂ��܂��B

�@�F��C���ȉ�����l���������E��������̓��ÌR���P����1347�N�́A���ǐe�������B�ɏ㗤���Ėk�シ�邱�Ƃ���}���Ă����Ƃ��ł��B

�@���̌F��C���ɂ��āA���҂͎��̂悤�Ɍ��Ă��܂��i130�y�[�W�j�B

| �@���Î��W�j���͉����Ă����u�F��C���v���u����l�v�ƕ\�����A�ʂ̂Ƃ���ł́u�l�������C���O�\�]�z�v�Ƃ��q�ׂĂ���B�����̌֒��͂���ɂ��Ă��A���ÌR�����т�������قǂ̑吨�͂ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������R�������ł͂���قǂ̐��͂��ł���Ƃ͍l�����Ȃ��̂ŁA�����𒆐S�ɂ��Ċe�n�̌F��̊C�㐨�͂������A����ɂ͓����˓��C�̏����⏬�����̐��́A�����Đ����˓��C�̍��ߎ�������������Łu����l�v�Ƃ����吨�͂����������̂ł͂Ȃ����낤���B �@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA���Î��W�j���ɂ݂���u�F��C���v�Ƃ������t�͓G���鋭�͂ȊC�㐨�͂��A�G�ӂƋ�������߂ČĂ��̂ł���A���̎��Ԃ́A�������R���ȂnjF�����ӂ̊C�̗̎�Ɛ����˓��e�n�̓쒩���̊C�̗̎�̏W���̂ł������Ƃ����Ă悢���낤�B |

����C���́A���{�̊C�����\���鑶��

�@�u��4�́@�퍑�喼�ƊC���@�����Ɠ����F�퍑����v�́A�퍑����̐��˓��C�̑���C���ƁA�k���E���c���̊C�������グ�Ă��܂��B

�@����C���͓T�^�I�ȇB�̃^�C�v�̊C���ŁA�����ɓƗ��^�̇C�̃^�C�v�̊C���ł��B����A�k���E���c���̊C���͏]���^�̇C�̃^�C�v�̊C���ł��B

�@����C���́A���{�̊C�����\���鑶�݂ł����āA���㐅�R�̖��̂ł��m���Ă��܂��B����C���́A�퍑����Ɍ|�\���������_�Ɋ��܂����B

�@���㎁�́A�\���i�̂��܁j����A�����i���邵�܁j����A�����i����̂��܁j�����3�̉Ƃ���Ȃ��Ă��܂����B3�̉Ƃ͓����ӎ��͎����Ă�����̂́A�݂��ɓƗ����A�A�g�◣�����J��Ԃ��Ă��܂����B3�Ƃ́A���̐}�i19�y�[�W�j�ɐԘg�Ŏ������A�\����A������A���������_�Ƃ��Ă��܂����B�\����Ɨ�����͎���1�L���ɂ������Ȃ������S�̂��v�ǂƂȂ��Ă��܂����i�\������A�����u������Ձv�j�B�����͔�r�I�傫�ȓ��ŁA�������̏�Ղ�����܂��i���� | ���{��Y ����C�� �j�B3�Ƃ̐������ɂ��ẮA14���I������ł͂Ȃ����ƁA�{���̒��҂͐������Ă��܂��B

�@���݁A�|�\�����͐����ˎ����ԓ��i���˓����܂Ȃ݊C���j�Ō���Ă��܂��i E76 �����ˎ����ԓ��i���˓����܂Ȃ݊C���j | ���H�̊T�v | �����E���H�ē� | JB�{�l�����j�B

�@����3�Ƃ͐퍑����ɑS�������}���܂����A�ї����ƐD�c���̊g����ɂ�������A�����͂̊Ԃł��ꂼ��Ǝ��̓����������܂��B

| �\�� ���� |

�E�ł��Ɨ����������A�퍑�喼�ƈ��̋�����ۂ� �E���g�i�����悵�j�Ƃ��̎q�A���g�i���Ƃ悵�j�E�i�e�i���������j�̂Ƃ����S���� �E1576�N�̖ؒÐ�̍���ł́A���g�͖ї����R�̒��j�Ƃ��āA�D�c���̐��R�ɑ傫�ȑŌ���^����@ |

| ���� ���� |

�E�d�b�Ƃ��Ĉɗ\�͖̉�ꑰ�Ƃ��Ă̈����������� �E�ʍN�i�݂��₷�j�Ƃ��̎q�A�ʑ��i�݂��ӂ��j�E�ʍK�i�݂��䂫�j�̂Ƃ����S���� �E1555�N�̌�������ł́A�ʍN�͖ї����Ƃ��ĎQ��̉\�������� �E1582�N�ɁA�ʑ��͉H�ďG�g�ɐQ�Ԃ�A�G�g�̎l��������1��4000�̑喼�Ɏ�藧�Ă���@�@ |

| ���� ���� |

�E���㍑�ہi�Ƃ��j�ɂ����_�������L�͈͂Ɋ�������B�����쎁��ї����ƌ��т������� �E�g�[�i�悵�݂j�ƒ�̗��N�i�����₷�j�̂Ƃ����S�� �E1582�N�̑���ʑ������̂Ƃ����A�ї����ւ̒����𐾂��A�g�[�͎��h�����ɗ̒n��^������@ |

�֑K���W���́A����������F

�@���˓��C�ɂ�����C���O���㎁�̎��Ԃ��A���҂͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i29�`30�y�[�W�j �B

| �@��܌܈�(�V����Z)�N�~�A����`��(�悵����)��|���Ėh���̎x�z�҂ɂȂ�������̓�����(����

�͂邩��)�z���̉��D�O�Z�z������(�͂��ڂ���)��Z�Z�Z��ς�Œʂ肩�������̂�\������Ƃ̎҂����

(�R������֒�)�œ_�������B�F��O(���h�哇�̖k���ɕ����ԉF�=�R�������h�哇�����������_�Ƃ���

�����z���̊C���B��ɔ~���痴�̑D�ɐڋ߂��Ă����ւ̑叫�u�E�J���v�̋��_�F��Ƃ͕�)����Z�Z�l����

����Ƃ��ď�荞��ł������A�ނ�͔\�����㎁�̔��s�����u�؎�v�������Ă��Ȃ������B��ւ̎҂������A

�u��(���ɂ���)��蓇�̍�@�v�ł��邩��ʂ��킯�ɂ͂����Ȃ��ƍ�����ƁA���D�̑��́A�ωׂ͌���(��

�R)�ւ̐i��Ăł���A�������F��O�����肵�Ă���̂����炾�ꂪ�Ƃ��߂邱�Ƃ��ł��悤�A�Əq�ׂāA

��ւ̗v�Q�֓S�C�����������ċ����ɒʉ߂����B �@������݂�ƁA��ւŔ\�����㎁���ʍs����D�������т����`�F�b�N�������ƁA�`�F�b�N�����̂͏���� �u�؎�v(�ʂ̏��ł́u�ƕ��v�ƋL����Ă���)�̗L���ł��邱�ƁA�قȂ�C���Ԃł͒P�Ȃ���肾���ł͂� ���A���̏�������F����؎�E�ƕ����������邱�Ƃ��֏���ʉ߂���ۂ̏����ł��������ƂȂǂ��킩��B�� ���w���Ɩ���L�x�͕ʂ̉ӏ��ŁA�u���ʑK�v�����Ă��̑㏞�Ƃ��āu�ƕ��v��n�������ƁA�D���ƂɁu�� ���v��n������A�D�ɏĈ�����邱�Ƃ����������ƁA���g��ł���l�ɂ��ẮA�u�ߏ�(�ߏ�)��`�v�� �n�����Ƃ����������ƂȂǂ�`���Ă���B �@���Ȃ݂ɁA�\�����㎁�̐��~��U����ď�ւ������ɒʉ߂���(�㐢�̌��t�Ō����Ί֏��j��)�����̉��D �͂ǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA���̂��Ɣ\���̓��呺�㕐�g(�����悵)���������㎁�Ȃǂɂ����������A���|�̊� �����œ����̑D�c��҂��ĎU�X�Ȗڂɂ��킹�����Ƃ��w���Ɩ���L�x�ɋL����Ă���B�֏��j��̑㏞�͂� �Ȃ荂���������Ƃ��킩��B |

�@�w���Ɩ���L�x�ɂ��ƁA���̂悤�ɔ\�����㎁�̏�ւ̊֏��͑����������F����Ă����Ƃ������Ƃł��i�� ���ӂ邳�Ƃƈ��Q�w�X�@�`�����X�N�x�@���Q�w�Z�~�i�[�W�^�` �j�B

| �@���㎁�́A����앺�q�Ƃ����l���������A�w�O���C���Ɛ���L�x�Ƃ����̂�����܂��B�����āw���Ɩ���

�L�x�ƌ����܂����A�����ɂ��܂��ƁA�O�����㎁�Ɍ��炸�A�꒣�肪�F�L�ڂ���āA�ǂ��ł����锿�ʑK

����邩�A�ʍs�łł���ʕʗ�����邩�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��K�肳��Ă���܂��B �@�\�����㎁�́A���͎��h�̏�ւł��ˁA���܂Ǔ��i�����j�̂���Ƃ���A�������ւ����Ɗ֏���݂��Ă��� ���B����͑����������F���ꂽ�֏��ł����B���ꂩ�瓌���͉��O(���킭)�����i���쌧�j�ŁA��͂�֏��� �݂��Ēʍs�ł�������Ƃ������Ƃ��L�^����Ă���܂��B |

| �@�V�����N�i��܌܁Z�j�A������͂��̉Ɛb�������̔��t�ɂ���ĖŖS�����B���̂���A������ⓩ���� �\���Ƃ̊W�́A���������������悤�ł���B�w���Ɩ���O���C�����L�x�̕����Ƃ���ɂ��ƁA�����͗��� �Z�N�~�A���R�Ƃɔ[�߂�i��Ă���D�O�Z�z�ɐς�œ��s���������A���̌x�ŏO�́A��m�ցi�R�����F�ьS�j�� ��D�𖽂���\���̊֏O��S�C�ňЊd�ˌ����Ċ֏��j��������B���̕���āA�\���̑��㕐�g�͑傢�ɓ{ ��A�����ɏo�����āA�������˂œ����̑D�c��r�ł��āA�i��Ă��v�����Ă��܂����Ƃ����B���|����������h ����m�ւł֑̊K���W���́A�\���Ƃ��R���ɂ���āA����`������^�����Ă������̂ł������B�������A���� ���Η��������Ƃ�A��̏��l�Ȃǂ��A���f�ł���Ɠ����ɑi�������Ƃ������āA���̎�����قǂȂ��A���̌��� �͓����ɖv������Ă��܂����i��莛�����E�ꎵ���Z�j�B |

�u���㐅�R�Ƃ������t�͋ɗ͔�����v

�@���㎁�ɂ��ẮA���㐅�R�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂����A�ŋ߂͎��̂悤�ɑ���C���ƌĂ�邱�Ƃ������Ȃ��Ă��邻���ł��i ����C���~���[�W�A�� | �{�݂ɂ��� | �����s �����U�����j�B

| �@�Ƃ���ō����ł́A�ނ���u���㐅�R�v�ł͂Ȃ��A�u����C���v�ƌĂԂ��Ƃ������B�u���R�v�́A�]�ˎ�

��ȍ~�ɗp����ꂽ�ď̂ł���A�������珺�a�����ɂ́A�ߑ�C�R�̑O�g�ƕ]�����錩���������������߁A����

�悤�ɌĂ�Ă����B�������A�u���R�v�ł͔ނ�̑��l�Ȋ�����\���ł��Ȃ����߁A�ŋ߂ł͓����̌Õ����Ȃ�

�Ɍ�����u�C���v�ƌ����ď̂�p���邱�Ƃ������Ȃ��Ă��Ă���B �@��ʂɁu�C���v�ƕ����A���s�s�ɑD���P�����i�𗪒D���閳�@�ҁA������u�p�C���[�c�v���C���[�W���� �邩������Ȃ��B�������A�W�������߂���Ƃ��A�u�C���v�ƌĂꂽ�l�X���A�K�������}�C�i�X�C���[�W�Ō�� ��Ȃ��������オ���������ƂɋC�Â����낤�B |

| �@�C���O�Ƃ��Ă̑��㎁�́A�����Α��㐅�R�ȂǂƌĂ�邱�Ƃ�����B�ʂɊԈ�����p�@�Ƃ����킯��

�͂Ȃ����A���͂ł��邾���g��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���R�͓����B��́u���R�v�́A�j���p��ł͂Ȃ���

�������Ƃł���B�܂�퍑����ȑO�̌Õ����╶���Ɂu���R�v�Ƃ������t���o�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ�(�t�Ɂu�C

���v�͎j���p�ꂾ����Õ����╶���ɏo�Ă���)�B�u���R�v�Ƃ������t�́A�C�������j�ォ��p���������ߐ���

�~�ɂȂ��ČR�w���ȂǂŎg���n�߁A��Ƃ��ċߑ�ȍ~�ɒ蒅�������t�ł���B������̗��R�́A�u���R�v��

�������t���g���Ƃǂ����Ă��R���̃C���[�W�������Ȃ邪�A���㎁�́A���̌R���W�c�ł͂Ȃ��A��{�I�ɂ͊C

�̖��Ƃł������ׂ��A�C�Ƃ̏�Ƃ��Ċ�������l�X�ł���ƍl���Ă��邩��ł���B�������ނ�́A���R

�Ƃ��Ă̊���������ꍇ�����������邪�A�����ł́A�C�^�A���Ղ⋙�ƂȂǁA�C�ɂ�����鑽�l�Ȋ��������Ă�

��̂ł���A�u���R�v�Ƃ����Ă��܂��ƁA���̂悤�ȑ��l����������̂ł͂Ȃ����Ƃ������̂ł���B �@�����Ŗ{���ł́A���㐅�R�Ƃ������t�͋ɗ͔����A�C���O���㎁�́u�퍑�喼�ї����̐��R�Ƃ��Ċ��������v �u���R�͂���g���Đ��˓��C���삯�߂������v�ȂǂƂ����\�L�̎d�����������Ǝv���B |

���I�j���A���X������������

�@�����ł́A�C�����瑯�I�j���A���X�����������ɏ����Ă��܂��������ł��B���̗��R�ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɐ������Ă��� ���i171�y�[�W�j�B

| �@���̂悤�Ȑ����Ɠ����ł̊C���̃j���A���X�ɑ��Ⴊ���܂ꂽ�̂͂Ȃ����낤���B����͐퍑�喼�̐��R �̐��藧���ɊW���Ă���悤�Ɏv����B�����A���ɐ��˓��C�ł́A(���ƂƂ��Ă�)�C�������������Ȃ��� ����C�㐨�͂��퍑�喼�̐��R�Ƃ��Ď�荞�܂ꂽ���A�����̖k�����═�c���̏ꍇ�A�ɐ��E�u���E�I�ɂȂǑ� ������C�㐨�͂����v���Đ��R��Ґ����邱�Ƃ����������B�����̊C�㐨�͂͌̍��ɂ�������ɂ͐����ł��� �u�C���v�����������Ȃ��Ă����\�������邪(���̂悤�ȋL�^���L�������łɎ����Ă��܂��Ă��Ď��Ԃ͂� ���킩��Ȃ���)�A�̍��𗣂�ē����ւ���Ă������_�Łu�C���v�����̏�������A�܂����̂悤�Ȋ����̕K�v ���Ȃ��Ȃ�A�퍑�喼�̂��߂Ɂu�C���̕���v�����鐅�R�ɓ������Ă������B����ɂƂ��Ȃ��āA�C�������̕� ��Ƃ���҂Ƃ��Ắu�C���v�Ƃ������t�͎c�������A��������͑��I�j���A���X�����������Ă��������̂Ǝv�� ���B |

| ����l���A�u�������M�̎��O�v���C���̎҂ƌ������̂ŁA�����ɂ����������̌��t���Ƃ��߂āA�u�ނ� �����R���C���Ƃ����̂́A�R�œ��݂��Ȃ��A�M�ɂē��݂����邩�炱�����t�����̂ł���B�����̓ǂݕ����� ���Ȃ��Ă���B��������̂����݂����邱�Ƃ����낤���B������C���ȂǂƂ����̂͌��ꓹ�f�̂�������ʂ��� �ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ������̂́A�������m��ʖؐł���v�Ɠ{�����B������Đ�قǂ̎҂́A�u��� ���ӂ䂦�����̓ǂݕ����m��Ȃ��B����ł́A�M���̎������ƌĂԂ̂������Ă��������v�Ƃ������̂ŁA���� ���͕ԓ��ɂ܂��Ė����ɂȂ����B��������������Ύ����Ƃ��߂�̂����R������B����A�̂���C���Ƒ��ɂ� ���`���Ă��邩��A���̌������ɂ����R������B���Ƃ̌��t�ɂ��čl���Ă݂��...... |