| 日本書紀の謎を解く : 述作者は誰か/中公新書 |

| 森博達/著(中央公論新社)1999/10/25 |

| 2019/8/20 |

|

当初は唐人が述作を担当した

述作者は誰かについて、筆者の結論をまとめると次の表のようになります。

日本書紀の述作が本格的に始まったのは持統3年(689)からですが、担当したのは続守言(しょくしゅげん)と薩弘恪(さつこうかく)の2人の唐人です。続守言は、660年の唐/新羅連合軍と百済との戦いで俘虜となり。百済から献上されて661年に来朝しています。薩弘恪の来朝の経緯は不明です。

続守言が巻14「雄略紀」から、薩弘恪が巻24「皇極」から述作を始めますが、続守言は巻21「崇峻紀」の終了間際に倒れ、薩弘恪も巻27までの述作終了後、700年に卒去します。山田史御方(やまだのふひとみかた)がその後を引き継ぎますが、学問僧として新羅に留学したことはあるものの、中国原音(唐代北方音)は聞き分けられず、正格漢文も綴れません。714年に、紀朝臣清人(きのあそみきよひと)と三宅臣藤麻呂(みやけのおみふじまろ)が編纂に加わります。清人は巻30を担当し、藤麻呂は全体にわたって漢籍による潤色を加え、若干の記事を加筆し、720年に完成しました。

| 時期 | 執筆者/担当 | 音韻 | 文章 | ||

| α群 | 前半 | 続守言(巻14~21) 薩弘恪(巻24~27) |

唐人 | 正音 | 正格漢文 |

| β群 | 後半 | 山田史御方(巻1~13、22、 23、28、29) 紀朝臣清人(巻30) 三宅臣藤麻呂(潤色/加筆) |

倭人 | 倭音 | 和化漢文 |

β群には現実離れした叙述が目立つ

日本書紀の述作は、α群→β群の順で行われましたが、β群には、アマテラス神話や神武東征、神功皇后の新羅征伐、聖徳太子伝説など現実離れした叙述が目立ちます。

| β群 | 山田史御方 | 巻01 神代上 巻02 神代下 巻03 神武 巻04 綏靖、安寧、懿徳、孝昭、 孝安、孝霊、孝元、開化 巻05 崇神 巻06 垂仁 巻07 景行、成務 巻08 仲哀 巻09 神功皇后 巻10 応神 巻11 仁徳 巻12 履中、反正 巻13 允恭、安康 |

| α群 | 続守言 | 巻14 雄略 巻15 清寧、顕宗、仁賢 巻16 武烈 巻17 継体 巻18 安閑、宣化 巻19 欽明 巻20 敏達 巻21 用明、崇峻 |

| β群 | 山田史御方 | 巻22 推古 巻23 舒明 |

| α群 | 薩弘恪 | 巻24 皇極 巻25 孝徳 巻26 斉明 巻27 天智 |

| β群 | 山田史御方 | 巻28 天武 巻29 同上 |

| 紀清人 | 巻30 持統 |

編修方針に大きな変革

α群からβ群への転換の状況について、著者は次のように述べています(227~228ページ)。当初は、唐や新羅に誇れる正史を格調高い正格漢文で作成する予定だったようですが、途中で方針を転換し、神話や伝説など物語を盛り込み和風の味付けを施したようです。古事記は、上巻(神代)、中巻(神武ー応神)、下巻(仁徳ー推古)という構成になっていますから、これらの神話や伝説を主な内容としています。古事記は、「711年秋に元明天皇が安万侶に命じて阿礼の口誦を撰録させ,翌年正月に完成した」(百科事典マイペディア)ということですから、日本書紀の編集方針変革期に著述が始まり、短期間で完成したことになります。

| この頃、書紀の編修方針に大きな変革が起こっていた。神代から安康までの撰述の必要が生じたのだ。御方は還俗以前に新羅への留学経験はあるが、唐へは留学していない。御方には漢文を正音で直読する能力がなかった。結局β群は、基本的に倭音と和化漢文で述作されることになった。また御方は学問僧の出身であり、仏典の知識をもち、仏教漢文に馴染んでいた。 持統上皇が大宝二年(七〇二)に崩御してから、巻三〇「持統紀」の撰述が計画された。またこの際、書紀の各巻に漢籍による潤色を加えて文章を荘重にし、同時に若干の記事を追加しようと考えられた。こうして崩御から十二年経った和銅七年(七一四)、二月九日に紀朝臣清人と三宅臣藤麻呂に国史撰述の詔勅が下りた。清人が「持統紀」の撰述を担当し、藤麻呂が潤色/加筆を担当した。引用文以外のα群の漢文の誤用は、このときに藤麻呂によってもたらされた。続守言が執筆できなかった巻二一の巻末も藤麻呂が述作したのだろう。清人は翌霊亀元年(七一五)と養老元年(七一七)に、学士としての功績により賞賜された。 |

「漢国の言」で記され「後代の意」に汚されている

日本書紀は漢文で書かれ、古事記は和文で書かれています。両書についての本居宣長(1730~1801)の考え方を、著者は次のように説明しています(4~5ページ)。

本居宣長の言わんとするところは、「日本語で書かれた古事記こそが上代の真実を伝え、日本書紀はそれを中国語に翻訳しているから真実は得られない」ということのようです。物語としての神話は、中国語に翻訳してしまっては面白さが薄れるとは言えるかもしれません。

| 『古事記』が林なら『日本書紀』は森だ。 両者は現存する日本最古の典籍である。『古事記』三巻は和銅五年(七一二)に撰上され、『日本書紀』三十巻はその八年後、養老四年(七二〇)に撰上された。三巻対三十巻。『書紀』は『古事記』を圧倒する。 『書紀』は欽定の正史であり、撰上直後から広く受容された。一方の『古事記』はずっと『書紀』の陰に隠れていた。ところが現在では、「記紀」と並び称される。本居宣長(もとおりのりなが)が現れ、『古事記伝』四十四巻を著したからである。 宣長は、「意(ココロ)と事(コト)と言(コトバ)とは、みな相称(アイカナ)へる物」と考えた。『書紀』は記事が広範かつ詳細ではある。だが、「漢国(カラクニ)の言」で記され「後代(ノチノヨ)の意」に汚されている。このような『書紀』から「上代(カミツヨ)の実(マコト)」は得られない。これに対し、『古事記』は「古(イニシエ)の語言(コトバ)のまま」で記されている。それゆえ 「皇国(ミクニ)の古言」を解明すれば、古事と古意も判る。「上代の清らかなる正実(マコト)」が得られるというのである。 宣長は『古事記』の万葉仮名を研究し、「上代特殊仮名遣」を発見した。奈良時代にはイロハ四十七文字の区別のほかに、さらに細かい書き分けがあったのである。しかもその区別は、イ列/エ列/オ列にわたって存在した。この事実の発見は、言語体系を捉える枠組の変換を意味した。画期的な国語学上の発見が、『古事記伝』の成功を約束したのである。 |

中国語学の知識を使って探検に出発

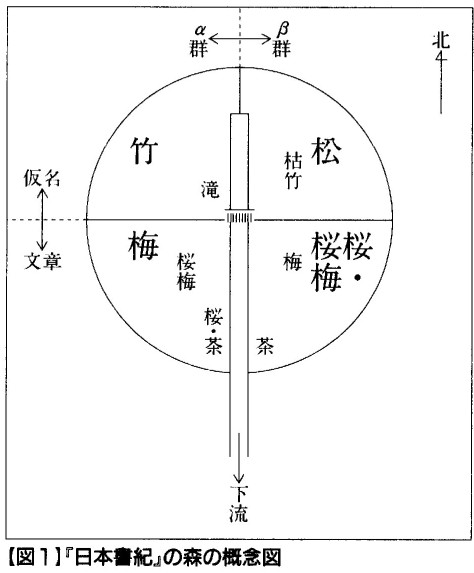

著者は、本居宣長の古事記における国語学上の発見を評価しつつ、宣長が古事記という「山桜の林」を愛でるのみで満足し、日本書紀という「梅や桜、松、竹の繁茂する森」に分け入らなかったことを批判しています。そして、中国語学の知識を使って、「日本書紀の森」の探検に出かけます。著者によると、「日本書紀の森」の概念は次の図のようになっています(7ページ)。日本書紀は漢文で書かれていますが、和歌や日本語の人名は万葉仮名で表示されています。ただし、中国語と日本語では発音が異なるので、音韻学により分析すれば、「唐人の使う仮名=竹」と「倭人の使う仮名=松」には明確な差異が認められます。また、訓詁学で分析すれば、文章についても「唐人の作る漢文=梅」と「倭人の作る漢文=桜梅」には、明確な差異が認められます。したがって、竹と梅は同じ領域=α群に含まれ、松と桜梅は同じ領域=β群に含まれるはずです。しかし、α群にも桜梅が存在し、β群にも梅が存在します。その理由を解き明かすことにより、日本書紀の述作者に迫るのが、この探検の目的です。

津田の主張を補強するのが狙い

著者は、次のように述べて(27~29ページ)、宣長が「古事記が史実や古来の伝承のみを載せており、何らの作意はないと妄信した」と批判しています。

文中にある益根とは、尾張藩士、河村益根(ますね、1756~1819)のことで、父の秀根(ひでね)と共に『書紀集解(しょきしっかい)』(1785)を著しました。益根は、古語の意義を帰納的に研究する訓詁学を提唱し、日本書紀の文章の典拠を徹底的に調べ上げ、漢籍による潤色部分を析出し、潤色以前の姿を明らかとしました。しかし、そこに作意や捏造があるとは考えなかったようです。

文中にある津田とは、早稲田大学の文献学者、津田左右吉(そうきち、1873~1961)のことです。津田は、記紀の記事内容を比較研究し、応神朝以前の皇室系図の史実性に疑問があること、神話は天皇の統治を正当化するために作られたことなどを公然と指摘し、大正年間に次々と著作を発表しました。1940年、津田の著作は発売禁止となり、その2年後には、皇室の尊厳を冒涜する文書を著作したとして有罪を宣告されます。

宣長や益根の用いた言語学的手法を使って、津田の主張を補強しようというのが、本書における著者の狙いだと思われます。

| 『古事記』の主要な文体は、「古の語言を主とした」漢化和文である。宣長は上代特殊仮名遣の発見によって古代の日本語を深く理解した。『古事記』に没入し、精確な訓読に近づいた。宣長には、稗田阿礼や太安万侶の姿が見えるまでになった。上代の人々の社会や生活や感情さえ、共有できるようになった。「上代の正実」を得たと思ったのである。 だが、宣長は感動のあまり、『古事記』が「古伝」のままに記されていると妄信した。彼は書紀の漢文には漢意による潤色があり、作意があることを指摘した。冷静に考えれば、『古事記』の「皇国の古言」も「漢国の言」と同様、語言であることに変わりはない。それならば「皇国の古言」だからといって、それが史実や古来の伝承のみを載せるとはかぎらない。「皇国の上代の意」の裏に作意がないと、誰が保証できるのか。 記紀におげる意・言・事の三者の関係を、私は「図2」のように捉える。  宣長は『古事記』が古伝のままに古言(漢化和文)によって記され、作意なく古意(本意)に基づき、古事(史実と伝承)を載せていると考えた。益根は主に書紀の文章を研究し、潤色漢文を析出した。しかし述作者の作意を窺ったり、記事の虚実を検討しようとは思わなかった。また、書紀本文の倭習(和臭)を指摘しながら、それらを伝写の誤りと決めつけた。津田は記事の内容を検討して、「造作」を指摘し作意を考察した。しかし、事と意の両者を結びつける言の分析が不十分なため、解釈の恣意性を払拭できなかった。 このように宣長・益根・津田の研究を回顧して、それぞれの問題点が明確になった。今後の研究の方向もおのずから明瞭となる。第一は、書紀の和文的要素、つまり音訓にわたる倭習を析出すること。第二は、それに基づいて記事の虚実を判定し、述作者の意図と立場を窺うことである。 |