| 秀吉の朝鮮侵略(日本史リブレット)34 |

| 北島万次/著(山川出版社)2002/7/25 |

| 2014/12/2 |

なお、本書は中立的・客観的立場を意識してか、文禄・慶長の役という表現を避け、壬辰倭乱(第一次朝鮮侵略)・丁酉倭乱(第二次朝鮮侵略)という表現を使っています。また、朝鮮・明側の記述には、宣祖・万暦などの年号が使われているので、基礎知識がないと少し戸惑ってしまいます。ただし、第一次朝鮮侵略の主要な戦闘は天正年間に起こっているので、これを文禄の役と呼ぶのも適切ではないかもしれません。

読書ノート/特別企画展 唐入り―秀吉の朝鮮侵略―で秀吉の朝鮮侵略の経緯を次のような年表にまとめましたが、その多くは本書を参考にしたものです。

| 1585 | 秀吉が関白任官直後に唐入り(中国侵攻)計画表明 |

| 1587 | 秀吉は九州平定に際し、対馬の宗氏に朝鮮国王の「内裏出仕(だいりしゅっし)」(服属の印しとして国王が来日し天皇に謁見すること)を申し付ける |

| 1590 | 朝鮮通信使が聚楽第で秀吉と会見。通信使は、秀吉の国内統一を祝賀したつもりであったが、秀吉はこの会見を服属の証しとみて「征明嚮導(せいみんきょうどう)」(明侵攻の道案内)を命じる。通信使は秀吉の真意をはかりかねたまま帰国。通信使の正使は、帰国後、秀吉は侵攻するつもりだと報告し、副使は、侵攻はありえないと報告する。朝鮮との交渉に当たった宗義智(そうよしとし)は、朝鮮が征明嚮導に応じることは有り得ないと判断し、「仮道入明(かとにゅうみん)」(日本軍が明へ行くために朝鮮を通る)を求めたが、朝鮮はこれを拒否した。一方、秀吉の侵略準備は着々と進行し、宗義智と小西行長の朝鮮との交渉はついに時間切れとなる |

| 1592/4 | 宗・小西軍の釜山上陸(4/12)に続き、日本軍が続々と朝鮮侵攻を始める(第1次朝鮮侵略、文禄の役・壬辰倭乱)。日本軍は20日足らずで首都漢城(現在のソウル)を占領(5/3)、朝鮮国王は平壌(現在のピョンヤン)へ都落ちする |

| 1592/6 | 小西軍が平壌を攻略(6/15)、朝鮮国王は明との国境近くの義州に逃れる。このほか、日本軍は朝鮮全土に散開する。しかし、李舜臣の率いる朝鮮水軍の活躍は目覚しく、抗日義兵も各地で蜂起する |

| 1592/7 | 明の援軍と朝鮮軍が平壌を攻撃するが、小西軍が撃退する(7/16)。日本軍は、漢城で軍議を開き、冬に向かい食料の調達も困難になるとの小西行長の報告を受けて、明への侵攻を延期する(事実上の中止)。 |

| 1592/9 | 小西行長と明の沈惟敬が講和交渉を始める |

| 1593/1 | 明軍の攻撃により平壌陥落(1/7)、小西軍は漢城に撤退する。漢城で講和交渉再開、日本軍の漢城撤退と引き換えに明軍は講和使節を派遣することとなる |

| 1593/5 | 明軍の講和使節が肥前・名護屋に到着、秀吉と交渉するも平行線となる。その後も交渉は続く。秀吉は、和睦の条件を朝鮮南四道の割譲、朝鮮王子の出仕、明の冊封使の派遣のみに限定するところまで譲歩した |

| 1596/9 | 大阪城に明の冊封使が到着、朝鮮の通信使が同行するが朝鮮王子は来参せず和睦は成立しなかった |

| 1597/1 | 加藤清正が慶尚南道多大浦に上陸、西生浦に着陣(1/14)。小西行長もこれに続く |

| 1597/2 | 秀吉が朝鮮再派兵の陣立定める |

| 1597/7 | 巨済島漆川梁の海戦(7/15)で本格的戦闘始まる(第2次朝鮮侵略、慶長の役・丁酉再乱) |

| 1597/12 | 加藤清正が蔚山に籠城 |

| 1598/8 | 豊臣秀吉死去 |

| 1598/10 | 五奉行が撤退命令 |

朝鮮侵略の原因については、秀吉の個人的な野望にあったと著者は見ているようです。また、倭寇とヨーロッパ勢力の進出により、明帝国を中心とする中華体制が崩壊のきざしをみせていたことがその背景にあったと指摘しています。

朝鮮侵略を正当化する神国意識について、著者は次のように述べています。

| 同月(1592年5月)末、倭軍はわずかの小船を調達し、多数を擁する朝鮮軍の船と合戦の末、臨津江の渡河に成功し、朝鮮軍は遁走した。ここに約一世紀にわたる戦国動乱で鍛えあげた倭軍の戦闘技術と、戦争を体験していない朝鮮側の戦闘技術の明暗をみる。それとともに注目したいのは、この臨津江の勝利のさい、倭軍の中に「神国意識」の高揚がみられたことである。鍋島直茂の家臣田尻鑑種の日記には、臨津江の戦いの様子を記述したあと、唐突に「神功(じんぐう)皇后の新羅(しらぎ)征伐」の物語が出てくる。 「そのかみ(昔)、神功皇后新羅を退治のため、あらゆる神達壱岐の島に集まり給い、楫取(かとり)大明神、柁(かじ)を取り、竹取の尊(みこと)、御竿を取り、船出し給う。敵も海上に出合い、防げれども、日本の神力威を増し、新羅を従え給う。神功皇后は女体にて、しかも懐胎にておわしける、御帰朝の後、筑前宇瀰(うみ)の裏地にて誕生候て、宇瀰八幡とあらわれさせ給う条、ためしにも此の如くこそと思いあわせられ候」 臨津江の戦捷の様子を記したあと、「神功皇后の新羅征伐」の伝説が出てくるのはなぜであろうか。この「神功皇后の新羅征伐」は田尻鑑種の日記だけでなく松浦鎮信の家臣吉野甚五左衛門の従軍日記にも「日本は神国たり、(中略)人皇十代仲哀天皇の妃神功皇后、女帝の身として三韓をきり従え給いしより已来、異国にも従わず、高麗・琉球より、毎年我朝に官物を供え奉る、是は上代の先例たり」と記されている。朝鮮は日本に従属するもの、貢物を出すものという考えを歴史のうえから説明する意識、すなわち、この神国意識が倭軍の朝鮮侵略を正当化する支えとなったのである。 |

鍋島直茂(肥前佐賀藩)や松浦鎮信(肥前平戸藩)の家臣の日記に、「神功皇后の新羅征伐」の伝説が出てくるということですが、彼らは、いずれも現在の佐賀・長崎といった九州北部出身の武将のようです。九州北部は、白村江の戦いの前線基地が置かれた場所であり、また香椎宮や筥崎宮など神功皇后伝説ゆかりの地でもあります。それらのことが精神的バックボーンとなっていたのかも知れませんが、秀吉は神功皇后伝説をどう見ていたのでしょうか。

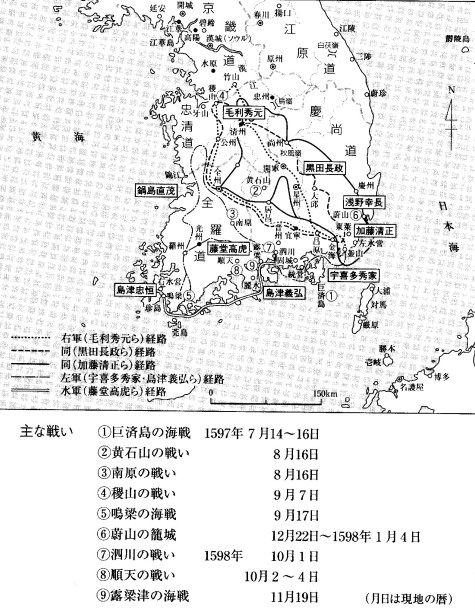

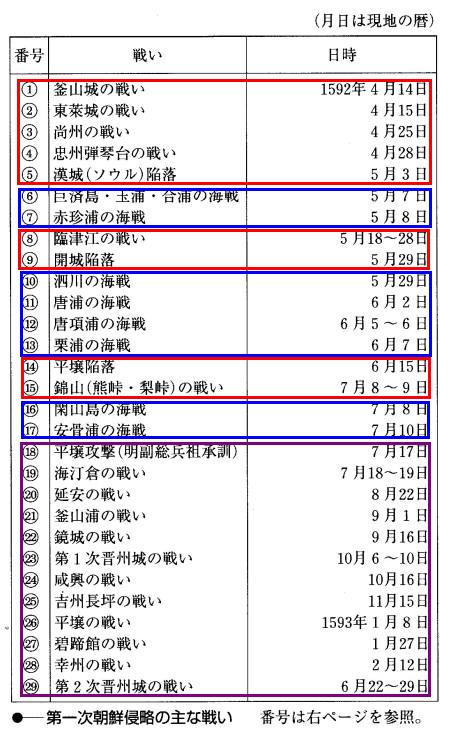

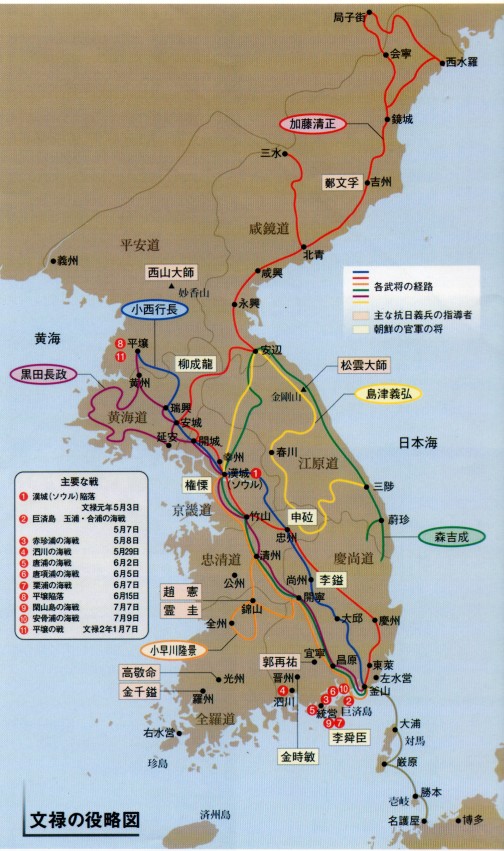

次の年表(19ページ)から、第一次朝鮮侵略を概観して見ましょう。なお、本書の地図はわかり難いので、特別企画展 唐入り―秀吉の朝鮮侵略―の地図を参考に載せました。したがって丸数字は符合していません。

赤線で囲った部分は初期の陸戦で、日本軍は破竹の勢いで平壌まで進撃します。青線で囲った部分は海戦で、こちらは朝鮮軍が全勝しています。

紫線で囲った部分では、明の参戦もあって陸戦でも朝鮮側が反撃に転じます。1592年7月の明軍の平壌攻撃は失敗しますが、翌年1月8日の攻撃で落城し日本軍は漢城まで撤退します。1月27日、明軍は漢城北方の碧蹄館に迫りますが敗退。2月12日、日本軍は朝鮮軍の籠もる幸州山城を攻撃しますが、反撃に合い撤退します(幸州山城の戦い - 朝鮮の歴史wiki)。4月には、日本軍は漢城を撤退し、5月から肥前名護屋で和議交渉が始まります。

秀吉は交渉を進める一方で、全羅道の確保を狙って、晋州城を攻め、6月29日に落城させています。さらに、朝鮮半島の南岸沿いに倭城を築き兵士を駐屯させ、和戦両様の構えを続けます。

結局、和議交渉は決裂します。本書ではその理由を明確には説明していません。実際に、具体的にどのようなやり取りがあったのかは当事者しか知りえないのかもしれません。

ただ、日本軍が倭城に駐屯を続け、朝鮮南四道の割譲を要求したのであれば、もともと交渉がまとまる余地はなかったようにも思われます。

第二次朝鮮侵略の目的は、朝鮮南四道の割譲を実力で実現することにあったので、次の関係略図(75ページ)が示すように、戦場は半島の南半分に限定されています。本格的戦闘は1597年夏ごろから始まり、日本軍は7月16日、巨済島の海戦で勝利したのを皮切りに陸上でも各地に進撃します。8月16日の南原の戦いでは、大量殺戮と悪名高い鼻切りが行われます。

しかし、9月17日の鳴梁の海戦では、李舜臣の朝鮮水軍が勝利し、12月22日から1598年1月4日にかけての蔚山(うるさん)の籠城戦では、加藤清正らは降伏寸前まで追い詰められます。

その後の戦局については、簡略な記述しかないのでよく分かりませんが、1598年8月18日の秀吉の死によって、日本軍の撤退が決まります。