| ���@�E�{�܁F�R��Βv�����Ȃ��i�~�l�����@���{�]�`�I�j |

| �@�ؑ���/���i�~�l�����@���[�j2007/12/10 |

| 2016/1/15 |

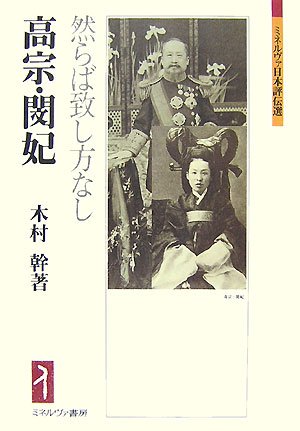

���@�i1852�`1919�j�������N��26�㍑���A��ؒ鍑����c��i�݈�1863�`1907�j�B�{�܁i�т��/�~���r�A1851�`1895�j�����c�@�B�����̉e�����Œ��炭�����𑱂��Ă����؍��́A������V�������{�ɑ��Ă����ɑΏ��������B�������N�[�f�^�A��K�͂ȓ����A�����E���I�푈�A�����ē��ؕ����B���j�̗���ɖ|�M���ꂽ�����v�Ȃ̋O�Ղ�`���B

|

| �v�����[�O——���ƂƂ̌��ʁ@ �P�@���ƂƗ{��——���N�����ɐ��܂�� �Q�@��@�N�������Ƃ��̋A��——���x�I���Â��Ȃ����[�_�[�V�b�v �R�@���@�̐e���A�����č���——�Ⴋ�����ɂ�鎸�s �S�@�p�ߌR��——�{�ƂƐ��Ƃ̌��� �T�@�b�\���ςƐ����Ƃ̊���——���͋ύt����̊J�n �U�@�����푈�ւ̓�——�Ɛb���Ƃ̑Η� �V�@��������——�{�܂̎� �W�@�I�ٔd�J�Ƒ�ؒ鍑——���@�̌ǓƂȔe�� �X�@�j��——���I�푈 10�@�؍��̕ی썑���ƍ��@�̑ވ�——�R��Βv�����Ȃ� �G�s���[�O——�ވʌ�̍��@ |

�@�|�[�c�}�X���œ��{�͑�ؒ鍑�ɑ���ی쌠�����V�A�ɔF�߂�������ŁA1905�N11���A��Q�����؋����������܂������A�؍��Ɩk���N�͌��݂ł����̏��͓��{�̌R���I���͂̂��Ƃʼn�������ꂽ���̂ŁA�����ȏ��ł͂Ȃ��Ƃ���������Ƃ��Ă��܂��B���̑�Q�����؋���ł́A���{�͓��Ă�u���O�����ė������邱�ƂɂȂ�܂��i���E�j�̑������؋����j�B

�@1906�N�n�����ɓ��������Ăƍ��@�ƑΗ�����l�q���A���҂͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i351�`352�y�[�W�j�B�ɓ��ɂƂ��āA���@�́u�w��Ŕr��������Ă��闠��ҁv�Ɖf���Ă���悤�ł��B

| �@�������āA��������͏C�����ꂽ���Ɍ��������@�ƈɓ��̊W�͋}���Ɉ������Ă䂭���ƂƂȂ�B�c���̓������ێ����A�閧�O���̉\����͍����鍂�@�ƁA�ނ̌��͂��O�`�����̂��̂ɂ��悤�Ƃ���ɓ��B���҂̑Η��͌����I�A������I�Ȃ��̂������Ƃ������Ƃ��ł���B���@�́A���t��ʂ��āA�u�ږ�x�@�v�ɂ�鉤�{�x���ɔ��������B�ɓ��͍c���̍��Y�ɑ��Ă����킵�A�c�����L�̓y�n�ɕa�@�����z���ׂ����Ƃ��c�����i�w�؍������j���F��x��Z�l�`��Z�ܕŁj�B�c�c �@����ɑ��č��@�́A�ɓ������ڊt�c�ɗՐȂ��Ă�����w���������ŁA���炪�����セ�̌���ߒ�����r������Ă��邱�Ƃɑ��ĕs�����q�ׂĂ���B���@�́A�؍����Ă͊O�����ɂ����Ă̂݊NJ�����L���鑶�݂ł���A�������������ɑ��邩�̂悤�ɁA���t����ɂ���͖̂����ȉz���s�ׂł���ƍl���Ă����B����ɑ��Ĉɓ��́A����؋������A�u���{�����{�͊؍��c���̈��J�Ƒ������ێ����邱�Ƃ�ۏ��v�Ƃ����������g����߂��A�؍��c���̈��J�Ƒ������ێ����邽�߂ɂ͓��{���v���K�v�ł���A�����͓��{�����{���炻�̑S�����ϔC����Ă���̂��ƁA�咣�����B �@���@�͂��̂悤�Ȉɓ��̑ԓx�ɕs�M�������߁A���̕s����l�X�Ȍ`�ŊC�O�ɓ`���A���������Ƃɂ��A���Ԃ��������悤�Ǝ��݂��B�C�M���X���w�g���r���[���x�ɂ́A����؋���͊؍��c��̈ӎv�ɔ�������̂ł���Ƃ�����|�̋L�����f�ڂ���A��Z���O�Z���A���y���̏�ŁA�ɓ��͂��̐ӔC�����@�ɖ₢�l�߂��B�����ꂽ�`�ɂȂ������@�͑����A���̋L����ے肷�鏑�Ȃ��ɑ��邱�Ƃ������ꂽ�B �@�ɓ��̍��@�ɑ���s���͍��܂�A�Ȍ�A�ނ͓��y���̏�ł����炳�܂ɍ��@�ɑ��Ĕ���������悤�ɂȂ�B�ɓ��͌J��Ԃ��A���@�̐^�ӂ��u�r���v�ɂ���A�w��ł��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���A���@�͂���ɑ���ى����J��Ԃ����B |

�@���҂́A���̎������u���Ȃ킿��ɍ��@���ے肵�����Ƃ��A���@���g�̈ϔC��ɂ���Č����ƂȂ����킯�ł���v�Ɣᔻ�I�Ș_���ŏЉ�Ă��܂��i353�`355�y�[�W�j�B

| �@���Ԃ��ʂ��̂Ƃ����̂́A�Z�������A����卨�i�C�T���\���j�A���M�i�C�W�����j�A�����߁i�C�E�B�W�����j�炪�A�n�[�O�ŕ����ꂽ�������a��c�ɁA���@����̈ϔC��������ďo�Ȃ����邱�Ƃ�v���������Ƃ������B���Ȃ킿��ɍ��@���ے肵�����Ƃ��A���@���g�̈ϔC��ɂ���Č����ƂȂ����킯�ł���B�������������́A���{��ً��t�������A�����J�l�n���o�[�g�iHomer

B.

HUllbert�j�ƍ��@�̉��A��쏸�i�`���i���X���j���v�悵�A����卨�A���M�̓ɍ��@�̐M�C�������A�����ă��V�A�c��j�R���X�j���ɂ��Ă��e������n�������̂ƌ����Ă���i�w���ؕ����F��x�O���Łj�B�c�c �@�ނ�̉�c�ւ̏o�Ȃ́A�e���ɂ���ċ��ۂ��ꂽ���̂́A������Z���ɂ́A�n���o�[�g����p�[�N�ɍ����A����؋����@�̈ӎv�ɔ�������̂ł��邱�Ƃ��A�V����L�҉�̏�𗘗p���đ�X�I�ɐ�`�����B |

�@����ł����̓��͂���Ă����B�ɓ��͎����ꔪ���A���@�ւ̓��y�����s�����B�����āA���̉�k�́A���@���c��Ƃ��āA�ɓ��ƍs�����Ō�̉y���ƂȂ邱�ƂƂȂ�B�y���̖`���A���@�͍ĂсA�p�[�N�ɏo���������g������Ɩ��W�ł��邱�Ƃ������������A�ɓ��͂��͂₱�������悤�Ƃ͂��Ȃ������B���@�͂��̂悤�Ȉɓ��̑ԓx�����āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@����ɑ��Ĉɓ��́A����͊O�b�ł���A���̂悤�ȏd�厖�ɑ��Ĉӌ����闧��ɂ͂Ȃ��A�ƑO�u��������Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�ɓ��̂��̈ꌾ�́A�����炭���@���Ō�̌��f�������̂ɏd�v�Ȗ������ʂ������B���x���q�ׂĂ����悤�ɁA���@�͑�@�N�̈������������v�O������A���邢�͍c���q�̒n�ʂ����������Ƃ��x�����A�܂�����̎q�ł���Ȃ���A��т��ĉ��{�̊O�ň�����`�e���Ƃ̊Ԃɂ͐M���W��S���L���Ă��Ȃ������B���@�͔ނ�̎�ɒ�ʂ��n�邱�Ƃ�����A�ǂ��ɂ����Ď���̍��グ���u�c��v�̈ʂ����炪��������l�̎q���A�܂�A�{�܂̖Y��`���ł���c���q�ƁA���܂Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�p�e���ɓ`���悤�ƍl���Ă����B�u�Œ������v�ȍ~�A�c���q���g�̂ɖ�������Ă����͎̂��m�̎�������������A���@�ɂƂ��āA�܂��c�ʂ��c���q�Ɍp�����A�����Ŏq���ׂ����Ƃ̂ł��Ȃ��c���q�̐Ղ��A�p�e���p������Ƃ����̂�����̕��j�ł���A���̒i�K�ł̍Ō�̖]�݂ɂȂ��Ă����B �@�܂�A�ɓ��͍Ō�ɂ��̂��Ƃ��������Č������킯�ł���B�������č��@�͐��ɑވʂ����ӂ���B |

�@�]�ؓ������ɂ��ẮA���̂悤�ɏq�ׁi105�y�[�W�j�A�����͒��N���̈���I�ȍU���Ŏn�܂����Ǝ������Ă��܂��B���@�������I�ɐe�����n�߂��̂�1874�N����ł���A1875�N��������c���畐�q���ւ̍����ڏ����邱�ƂɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł�����i97�y�[�W�j�A���@�̎����ɂ��h�q�͂��傫���팸����A��Ō���ւ����Ƃ͌����Ȃ����������܂��B

| �@���{���R�́u�_�g���v���]�ؓ����Œ��i�`���W�W���j�̑O�m�Ɏ���Ƃ������������������̂́A���N���������̂悤�ȍ�����Ԃ̂��Ȃ��ɂ������A�ꔪ���ܔN�㌎��Z���̂��Ƃ������B���Œ��C��͐ڋ߂����u�_�g���v�֔��C���A��������������Ɂu�_�g���v�ƍ]�ؓ����ӂ̖C��̊Ԃ̖C����ւƔ��W�����B������]�ؓ�����������ł���B�����c���畐�q���ւ̍����ڏ��ɓT�^�I�Ɍ���Ă����悤�ɁA���@�e����A�]�ؓ��̖h��͌y������Ă���A���̖h�q�͂��傫���팸����Ă����B�����A�ܔN�O�ɃA�����J�͑��ܐǂ��������ނ��Č������]�ؓ��̏��C��́A���̎��A�킸����ǂ̓��{�R�͂ɂ���Ō���ւ邱�ƂƂȂ��Ă���B���{�R�͈ꎞ�A�]�ؓ��Ί݂̉i�@���ɂ������C�������̂����B���N�����͍������A�ꎞ�͂��̌R�͂��ǂ��̍��̂��̂ł��邩�����c���ł��Ȃ��L�l�������B |

�@1894�N2���A�S琫���瓌�w�_���R���S�����E�Õ��ŕ����I�N���A5��31���A�S�����̎�{�E�S�B���̂������߁A���N���{�����ɏo�����˗����A���{���Ǝ��ɏo�������߂����Ƃ��璩�N�����ɋْ������܂�܂��B���̂悤�Ȓ��ŁA6��11���A���N���{�Ɠ��w�_���R�̊Ԃɘa��i�S�B�a��j���������A�_���R�͑S�B��P�ނ��܂����i�Ǐ��m�[�g/���w�_���푈�Ɠ��{�F������̓����푈�j�A�{���ł͂��̊Ԃ̌o�܂����̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i217�y�[�W�j�B �u�����ɎQ���������w�k�v�͈���I�ɏR�U�炩���ꂽ�悤�ɏq�ׁA�S�B�a��ɂ͑S���G��Ă��܂���B���҂́A���N�������^���x�[�X�ɂ��Ă���悤�ł����A���N�������^�͓��w�_���R�̓����ɂ��ẮA���܂�G��Ă��Ȃ��̂ł��傤���B�Ȃ��A�{���ł́A��Q���_���푈�ƎE�C���߂ɂ��ẮA�S���G��Ă��܂���B

| �@�������A���̍��A�S�B�ł́A�_���̗\�z�������Ԃ��i�s���Ă����B���܂������R�̗�����ꂸ�ɂ����^�[�O���A���q�c�̕���ƍ������Đ�����Ԃ��������̂ł���B�Z���Z���A�^�[�O�͑S�B�k��O�ɂđ叟�����߁A�����A���ɑS�B��D�҂��邱�Ƃɐ��������B�����ɎQ���������w�k�́u�l�U�v���A��т̒����͋}���ɉ����B�Z���ꎵ���ɂ́A���Ώ��ӎi������A����я����g�^�[�O���S�����ɂ����锽���̒����𐳎��ɕ_���ɕ��邱�ƂƂȂ��Ă���i�w���N�������^�x���@�O��N�܌���l���A��Z���j�B |

�@���҂́A���푈�J�풼�O��1894�N7��23���A���{�R�����N���{���̂����o�܂ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i219�`220�y�[�W�j�B�J��s���̏��ŁA�u�i�����O�Ɉړ��������{�R�ɒ��N�����������킵���v�Ƃ���܂����A����ł́u���{�̓����ɂ���i���{�߂��܂ł���Ă���ƁA���N�x�������ˑR���C�����v�i�Ǐ��m�[�g/���N�J���Ɠ����푈�F�A�����J�͂Ȃ����{���x�����A���N�������������j�Ƃ����̂ƃj���A���X�͂��܂�ς��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�������A�����̑�{�c�Q�d�E�����p���́u�u�ǒ��k�v�ɂ��ƁA�u���{�R���������ƏՓ˂���̂ɓK���Ȍ�����v���߁A�u���͂ŋ����v���A�u���N���{�̕����琴�����̌��ނ���{�Ɉ˗������v���Ƃ������Ƃł��i�Ǐ��m�[�g/���w�_���푈�Ɠ��{�F������̓����푈�j�B���ꂪ�������Ƃ����玖��͂��Ȃ�قȂ��Ă������ƂɂȂ�܂��B

| �@���Ԃ͋ٔ����A������O���ɂ̓��V�A�㗝���g���F�[�y��������{�ɋA�C���A�t�Ɉ����ɂ͗����̖͂��ɂ���͐��M������{�𗣂ꂽ�B�����͂��͂⊿��{�ɂ�������{�Ƃ̊O�����͕s�\�ƍl�������ƂɂȂ�B�����ꔪ���ɂ́A���N�����͓��{�̒�Ă����������v�������㋑�₷�鏑�Ȃ�咹�ɑ���B�����Ď�����O���A���ɑ咹�́A�{�����{�̓��ӂ̏�A���͂������āu���{���̗��v��ی�v���邱�Ƃ����肵�A���R�ɒ��Ԃ����Ă������{�R���i�����O�Ɉړ��������B���N������������ɉ��킷�钆�A���{�Ԃ͉��{�ɓ˓����A���N�������̌R�����쒀�����B�������Đp�ߌR���ƍb�����ςɎ����ŁA�O�x�A���{�͌R�C�ɂē��݂ɂ���ꂽ�B |

�@�����푈�ɏ��������̂́A�O�����ɋ����������Ƃɂ�蒩�N�ɑ�����{�̉e���͂͑傫�����Ȃ��A���V�A�̗͂������čs�����ŁA1895�N10��8���A�e���V�A�H���̒��S�ɂ����{�܂��^�[�Q�b�g�ɂ������N���{�P�������s����܂��B

�@���̂悤�ȏ��ŁA�ꋫ�ɗ�������Ă������N�������̐e���h�̓����҂͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i242�y�[�W�j�B�܂�A���{�P���͒��N�������̐e���h���C�j�V���e�B�u�����A�O�Y��O���g�͒��O�ɂ��̌v�������������ꂽ�Ǝ������Ă��܂��B

| �@�����āA���̂悤�ȏ́A��`����A���Ắu�J���h�v���t�ɋ߂�����ɂ������l�X��A������i�C�V���t�F�j��A�p�j�F�ɋ߂��l�X���A�傫���ǂ��l�߂Ă䂭���ƂƂȂ����B�������Ēǂ��l�߂�ꂽ�l�X�͎���ɁA���{���g�ق𒆐S�ɏW�����͂��߁A��̌v������グ�邱�ƂɂȂ�B��̓I�Ȍv��͒P���������B���{���g�َ��������ьP�B���̗͂���Ă܂�����N�[�f�^�����s����ƂƂ��ɁA��@�N��������x���������A�l�x�ڂ̐����̍��ɏA�����悤�Ƃ����̂ł���B��Z���O���A���̂悤�Șb�N�����玝�����܂ꂽ�O�Y���g�́A�����ɑ����̂悤�ɏq�ׂ��ƌ����Ă���B |

�@�Ȃ��A�u�݊؋�S�^�v�́A���{�P���̌��g�ّ��̌���ӔC�҂ł����������\�i�ӂ����j�̉�z�^�ł�����A�O�Y���g�ɓs���̂悢���F������Ă���\���͂���܂��B

| �@������ɂ���O�Y�͂��̎��_�ŁA���łɉ��{�P���̕����ł߂Ă����B�O�Y�́A���̌v�悪���g�َ�����ƌP�B���݂̂ɂĐ������邩�ۂ�����Ԃ݁A���F�d�́A���B���O�犿��{�ݏZ�̓��{�l�u�s�m�v��Z�����x�����A���̊�ĂɎQ�������邱�ƂƂȂ�B���{���g�ق́A�u�s�m�v�ɂ͒������̕����������A�ł��邾�����{���ɓ��邱�Ƃ�����A����������ꍇ�ɂ��閾���O�ɂ͉��{�O�ɏo��悤���߂Ă���B�������āA���{�̒��ړI�Ȋ֗^�𖾔��Ȃ��̂Ƃ����Ȃ��悤�ɁA�ꉞ�A�z�������킯�ł���i�u�݊؋�S�^�v���Z�Łj�B��Ɂu�s�m�v�B�́A���̍ۂɎO�Y����A�{�E�Q���˗����ꂽ�Ə،�����i�u�݊؋�S�^�v��Z�l�Łj�B |

| �@�ʓ@�ɂ�����s�́A���{���V������đ�@�N�ɂ��ׂĂ̏������������|��`�������A�N�[�f�^�����̋łɒ���o���\��́A�����N���̍������̌��Ă�����B�ߑO�O���A����͑�@�N��`�ɏ悹�čE�������o�������B����ɂ͗��v�O�����s�����B�E�������牤�{�Ɍ������r��̑�@�N�͑厖��O�ɂ��Ă��I�R�Ƃ��܂��Ă���A�u�s�m�v�炩��́u�������ɑ�@�N���v�Ƃ����������������Ƃ����B�E�������o�Ă��炵�炭�����Ƃ���ŋx�e���Ƃ��s��O�ɁA��@�N�́A���@�Ɖ����q�ɂ͊�Q��^���Ă͂Ȃ�ʁA�Əq�ׂĂ���B����ɑ�@�N�͘H��ŁA�u�s�m�v��ɑ��A�e�X�̑�b�̖��������āA�E���ׂ��҂ƎE������ׂ��҂ɕ����Č������Ƃ����B���{���V��������Ƃ�������A���邢�͉��{���u�ς͗Ջ@�������ׂ��v�Əq�ׂ��̂́A���ۂɂ͂��̑�@�N�̔�������Ƃ���������������Ȃ��B |

| �@��ɍs���邱�ƂɂȂ����ٔ��ł��A�O�Y�␙����Ɓu�s�m�v��́A�����{�E�Q�ɂ��ẮA�݂��ɂ��̐ӔC���Ȃ���t���Ă���悤�ɂ�������i�u�݊؋�S�^�v��Z���`����Łj�B�܂����g�َ�����������Ɏ�Ԏ�������Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA���̏P���͂��������̌v��i�K����e�G�Ȃ��̂ł���A�u�s�m�v��̈ꕔ�́A���̏P���ɓ�����A�����������炪�u������̐l���v�ɂȂ������̂悤�Ȉُ�ȍ��g���̒��ɂ������B���{�Ɏ���r��A��@�N�ɐ���ꂽ�ނ炪�A�u�吨�ɋ���āv�{�܂̎E�Q�Ɏ������Ƃ��Ă��s�v�c�Ƃ͌����Ȃ��B�Ƃ͂����A�����܂ł��Ȃ��A���g�َ������擪�Ƃ��������A���{���P������Ƃ������Ԃ��̂��̂��A���Ȃ��Ƃ����{���g�ق̐[���֗^�̂��Ƃɍs��ꂽ���ƁA�����āA���̒��ŒN���{�܂̐g�ӕی���d�����Ȃ��������ƁA�O�Y�␙�����{�܂�I���ɓG�����Ă������Ƃ́A�ے�ł��Ȃ������ł���B�����ɓ��{���{�̐ӔC�����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B |

�@���ǁA���@�̎������]�ؓ��������������̂ł���A�{�E�Q�͑�@�N�Ƃ̌��͓����̌��ʂł���A���@�̗���s�ׂ��ވʂ�]�V�Ȃ��������̂ł���Ƃ���Ȃ�A���ؕ��������R�̐���s���Ƃ������Ƃł��傤���B�������闧�ꂩ��̓��ؕ����j�ƌ��邱�Ƃ��o�������ł��B